Es war einmal ein Ort, der sehr traurig und trostlos war. Dort wuchs nichts: kein Gras, keine Blumen, keine Bäume. Dieser Ort war von Mauern und Zäunen umgeben. An diesem Ort lebten Menschen. Jeden Tag wurden sie zur Arbeit gezwungen. Sie fühlten sich hoffnungslos. Sie hatten immer Hunger. Sie schliefen auf harten Betten ohne Kissen oder Decken. Ihnen war kalt und sie zitterten durch die Nacht.

Eines Morgens sah ein Mädchen an diesem Ort plötzlich etwas auf dem Boden. Etwas besonderes und kostbares. Es war...eine rote Himbeere. Sie hob sie auf und steckte sie in ihre Tasche. Dort hat sie die Himbeere den ganzen Tag sicher aufbewahrt. In der Nacht fand sie ein Blatt, das von außen hereingeweht war. Sie nahm das Blatt in die Hand und legte die rote Himbeere darauf. Sie ging zu ihrer Freundin und überreichte sie ihr als Geschenk.

Stell dir mal eine Welt vor, in der dein gesamter Besitz eine einzige Himbeere ist und du sie deinem Freund gibst. Selbst an den hoffnungslosesten Orten können wir – wenn wir die Augen offen halten – wundersame Überraschungen finden – Schätze, die hell, süß und köstlich sind, wie eine Himbeere. Aber was noch wichtiger ist: Wenn wir diese Schätze finden, können wir sie einem Freund schenken.

Als die Nazis die Kommunisten holten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,

habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,

gab es keinen mehr,

der protestieren konnte.

Die Shoah zeigte die schlimmste Form der Unmenschlichkeit. Ihr Übel wurde durch Hass angetrieben und durch Gleichgültigkeit ermöglicht. Ihre Opfer erlitten unvorstellbares Leid. Viele suchten Hilfe untereinander, oft unter großen Gefahren, um ihr Leid zu lindern. Martin Niemöllers Zitat, das auf seinen eigenen persönlichen Fehlern beruht, warnt uns vor den Gefahren der Gleichgültigkeit. Gerda Weissman Kleins wahre Geschichte bietet Hoffnung und Inspiration. Erfahre gleich unten mehr über inspirierende Geschichten der Hoffnung und hier die Kosten der Gleichgültigkeit.

Die menschliche Fähigkeit zum Bösen, die die Täter der Shoah zeigten, ist noch heute schockierend und eindringlich. Unzählige Opfer erlagen ihrer Grausamkeit. Unter schrecklichen Umständen riskierten viele ihre eigene Sicherheit, um Leid zu lindern und Bedürftigen zu helfen – in Ghettos, auf Transporten und in Konzentrationslagern. Der Historiker Arthur B. Shostak erzählt diese „Hilfsgeschichten“ in seinem Buch „Stealth Altruism“. Zu ihren verbotenen Handlungen der Güte gehörten das Teilen knapper Kleidung und Essensrationen, das Stützen geschwächter Mitgefangener beim Appell, das heimliche Einspringen für einen kranken Freund bei einem anstrengenden Arbeitseinsatz, das Verschenken einer Himbeere an einen freundlichen Menschen, und vieles mehr.

Das Geschenk einer Himbeere: Die Geschichte der Himbeere ist wahr. Die Tafelinschrift basiert auf den Erinnerungen der Shoah-Überlebenden Gerda Weissmann Klein und ähnlichen Zusammenfassungen. Sie erzählt:

„Meine Freundin Ilse Kleinzahler, die eine Woche vor unserer Befreiung starb, fand einmal auf dem Weg zur Fabrik eine Himbeere im Rinnstein. Es war in Grünberg, einem der elendsten Lager, und sie hob sie den ganzen Tag lang auf. Ilse trug sie in ihrer Tasche. Die Versuchung muss unglaublich gewesen sein, (aber) sie gab sie mir noch am selben Abend auf einem Blatt. Sie hatte ein Blatt durch den Stacheldraht gezupft, gewaschen und mir eine leicht gequetschte Himbeere geschenkt.

Die meisten Menschen denken an (die Shoah) als unerbittlichen Horror. Ich erinnere mich gerne an einige Dinge im Lager, wie sich die Menschen gegenseitig halfen. Ich möchte jungen Menschen davon erzählen, dass es Freundschaft, Liebe und Fürsorge gab.“

Ruths Geschichte: Ruth Kluger, eine hungernde 13-Jährige, wurde bei ihrer Ankunft im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in die Gaskammern geschickt. Eine junge Jüdin setzte sich für Kluger ein und überzeugte die deutschen Offiziere, im Lager arbeiten zu dürfen. Viele Jahrzehnte später erinnerte sich Kluger an den kurzen Vorfall als

„einen unfassbaren Gnadenfall oder, bescheidener gesagt, eine gute Tat. Ich wurde von einer jungen Frau gerettet, die sich in einer ebenso hilflosen Lage befand wie wir alle und die mir dennoch nichts sehnlicher wünschte, als mir zu helfen.“ Sie sah in diesem Akt heimlichen Altruismus den Beweis, dass „selbst in der perversen Umgebung von Auschwitz absolute Güte möglich war, wie ein Vertrauensvorschuss, jenseits der eintönigen Kette von Ursache und Wirkung.“ Sie sagte, sie glaube, dass jeder Überlebende eine ähnliche Geschichte habe, einen „glücklichen Zufall“, einen „Wendepunkt“, dem er sein Leben verdanke.

Magdas Geschichte: Magda Herzberger kam als 18-Jährige nach Auschwitz, nachdem sie aus ihrem kriegszerstörten Zuhause in Rumänien vertrieben worden war. Nach einigen Wochen im Lager, umgeben von Krankheit und Tod, dachte sie an Selbstmord. Eine Mitgefangene redete ihr in den nächsten Tagen davon ab, obwohl sie damit den Zorn der Soldaten auf sich zog. Herzberger erinnerte sich später an die Geschichte:

„Sie sagte: „Schämst du dich nicht? Hast du nicht an deine Eltern gedacht? Willst du nicht für deine Eltern um dein Leben kämpfen? Lass diese verrückten Gedanken in deinem Leben… Die ganze Woche über hat sie mir Mut gemacht. Sie hat mir Hoffnung gegeben. Sie hat mir das Leben gerettet.“

Sie nannte ihre ehemalige Klassenkameradin, die ihr in Auschwitz geholfen hatte, und andere, die in den Lagern Bremen-Farge und Bergen-Belsen eintraten, ihre „Schutzengel“. Ihr Fazit: „Man muss den Schrecken erwähnen und auch auf die Menschen unter uns hinweisen, die nicht vernichtet werden konnten. Wir haben unsere menschlichen Gefühle und unseren Wunsch, anderen zu helfen, bewahrt.“

Care Sharers: Care Sharers waren Gefangene, die anderen Gefangenen halfen. Die Shoah-Überlebende Agi Rubin erinnert sich, dass sie während eines Todesmarsches ins Delirium geriet und aufgrund von Erschöpfung, Hunger und dem Blutverlust, der ihr für die Bluttransfusionen an die deutschen Truppen an der Front entnommen worden war, Halluzinationen bekam:

„Einer der Soldaten wollte mich gerade erschießen, weil ich außerhalb der Reihe auf ihn zugelaufen war. Jemand zog mich zurück und stopfte mir ein Stück Zucker in den Mund. Irgendwie bekam ich wieder Kraft. Sie versteckten mich in der Reihe [der Marschierenden], und wir gingen weiter.“ Später stützten sich Agi und zwei Freunde verzweifelt gegenseitig – „Während drei gingen, schlief einer, von den anderen mitgeschleift. Wir wechselten uns beim Gehen und Schlafen ab.“

Siehe dazu:

“Der aufsässige Konsul” – Die Geschichte des portuguesischen Diplomats Aristides de Sousa Mendes.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden unter der jüdischen Ber-Borokhov-Schule in Warschau zwei Milchkannen gefunden. Darin befand sich eine Fundgrube an Gedichten, Kunstwerken und Liedern von Juden, die im Warschauer Ghetto verfolgt worden waren. Diese Sammlung, bekannt als Ringelblum-Archiv, bietet viele Beispiele gegenseitiger Unterstützung und Hilfe unter brutalen Bedingungen. Das „Heft für die 3. Klasse“ der Sammlung enthält ein Gedicht über zwei Kinder, die sich „ein Paar Schuhe“ teilen.

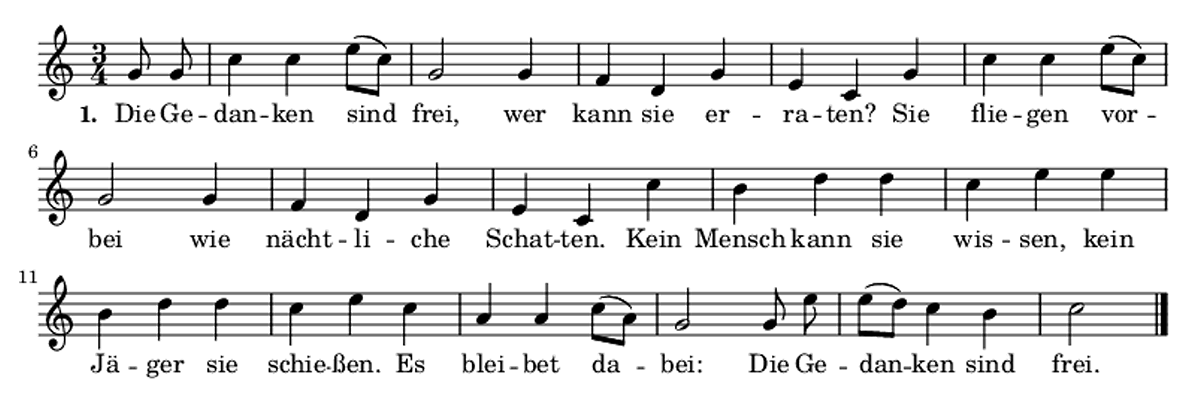

Di gedanken zind fray / Die Gedanken sind frei / Thoughts are free

Ein Thema aus dem „Heft für die 3. Klasse“ ist Di gedanken zind fray („Die Gedanken sind frei“), ein jiddisches Gedicht von Nosn Smolar, einem Lehrer der Warschauer Borokhov-Schule, der 1943 bei der Organisation des bewaffneten Aufstands gegen die Nazis im Warschauer Ghetto starb. Sein Gedicht weist viele Ähnlichkeiten mit dem deutschen Lied „Die Gedanken sind frei“ auf. Während die Idee, dass „die Gedanken frei sind“, bis in die Antike zurückverfolgt werden kann, wurden Melodie und Text des deutschen Liedes 1842 von Hoffmann von Fallersleben populär gemacht. Das Lied wurde im 19. und 20. Jahrhundert in deutschen Ländern zu einem Symbol des Widerstands gegen die Tyrannei und war während des Zweiten Weltkriegs ein weltweit in vielen Sprachen gesungenes Widerstandslied gegen den Nationalsozialismus.

Vergleiche Smolars Gedicht mit dem deutschen Lied. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede kannst du entdecken?

פריי זענען מחשבות מיינע

כאפן נישט זיי קען מען!

דורך פלאַטערן נאָר זיי

פארטאגס נײע שטילע װי

פֿאַרשנײַדן ניט זײ קאָן קײנער װאָרום

זיי מעקן אָדער לייקענען

נייַ נישט איז עס וויסן איר

אמת איז דאָס אַז וויסן איר.

ווי איך וואָס טראַכטן איך

פאַרגעניגן פילן מיר מאכט וואָס

גייען און קומען מחשבות מיינע

אוצר שטיל מיין זענען זיי.

וויסן נישט זיי קען קיינער און

זיי פאַרמאָגן אָדער טורמע

meyne mkhshbus zenen frey

men ken zey nisht khafn!

zey nor flatern durkh

vi shtile neye fartags

vorum keyner kon zey nit farshnaydn

leykenen oder mekn zey

ir visn es iz nisht nay

ir visn az dos iz ams.

ikh trakhtn vos ikh vi

vos makht mir filn fargenign

meyne mkhshbus kumen aun geyen

zey zenen meyn shtil autsr.

aun keyner ken zey nisht visn

turme oder farmogn zey

keyner ken nisht leykenen

Di gedanken sind fray.

Meine Gedanken sind frei

Sie können nicht gefangen werden!

Sie flattern einfach vorbei

wie stille neue Morgendämmerungen

denn niemand kann sie verunstalten

leugnen oder löschen Sie sie

Sie wissen, dass es nicht neu ist

Sie wissen, dass das wahr ist.

Ich denke, was mir gefällt

Was mir Freude bereitet

Meine Gedanken kommen und gehen

Sie sind mein stiller Schatz.

Und niemand kann sie kennen

Sperren Sie sie ein oder besitzen Sie sie

Niemand kann leugnen

Di gedanken zint fray.

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,

sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen

es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!

Ich denke was ich will und was mich beglücket,

doch alles in der Still', und wie es sich schicket.

Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren,

es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!

Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allen,

sie tut mir allein am besten gefallen.

Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine,

mein Mädchen dabei: die Gedanken sind frei.

Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker,

das alles sind rein vergebliche Werke;

denn meine Gedanken zerreißen die Schranken

und Mauern entzwei: die Gedanken sind frei.

„Gib niemals auf. Je dunkler die Nacht, desto heller die Morgendämmerung, und wenn es richtig, richtig dunkel wird, sieht man den wahren Glanz der Sterne.“

Gerda Weissmann Klein

„Hoffnung ohne Erinnerung ist wie Erinnerung ohne Hoffnung. So wie der Mensch nicht ohne Träume leben kann, kann er auch nicht ohne Hoffnung leben. Wenn Träume die Vergangenheit widerspiegeln, ruft die Hoffnung die Zukunft hervor.“

Elie Wiesel, aus seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedensnobelpreises

„Es ist ein großes Wunder, dass ich nicht alle meine Hoffnungen aufgegeben habe, denn sie scheinen absurd und nicht zu verwirklichen. Doch ich halte an ihnen fest, trotz allem, weil ich noch immer an das innere Gute der Menschen glaube.“

Anne Franks Zitat stammt aus ihrem Tagebucheintrag vom 15. Juli 1944, weniger als einen Monat bevor die Nazis sie und ihre Familie verhafteten und in Konzentrationslager deportierten. Nach zwei Jahren unter extrem schwierigen Umständen fand sie in sich immer noch Hoffnung und Optimismus.

Martin Niemöller war ein antisemitischer deutscher Nationalist, der im Ersten Weltkrieg in der deutschen Marine diente und sich gegen die fragile deutsche Nachkriegsdemokratie, die Weimarer Republik, stellte. Nach seinem Militärdienst wurde Niemöller lutherischer Pfarrer. Er begrüßte den Aufstieg Adolf Hitlers und wählte 1933 die NSDAP.

Niemöller leistete wenig Widerstand gegen die nationalsozialistische Verfolgung von Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschaftsmitgliedern, Juden und anderen. Seine Begeisterung für Hitlers Regierung ließ erst nach, als das NS-Regime begann, sich in die protestantischen Kirchen einzumischen. Niemöller war einer der führenden Gegner von Hitlers Kirchenpolitik. Er wurde am 1. Juli 1937 verhaftet und verbrachte die folgenden acht Jahre in Konzentrationslagern. Im Mai 1945 kam er frei, als die Alliierten Nazideutschland besiegten und ihn und andere KZ-Häftlinge befreiten.

Niemöller gilt als einer der prominentesten Deutschen, der öffentlich seine Untätigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal vieler Opfer des Nationalsozialismus bekannte und das moralische Versagen seines Landes und seiner Kirche einräumte. Er erklärte, die Deutschen hätten sich durch ihr Schweigen, ihre Gleichgültigkeit und ihre Untätigkeit mitschuldig an der Inhaftierung, Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen durch die Nazis gemacht. Sein Schweigen und das anderer deutscher protestantischer Kirchenführer empfand er als besonders ungeheuerlich. Er verwendete Formulierungen wie „Ich habe nichts gesagt …“ oder „Wir haben lieber geschwiegen“. Seine eindringlichen Worte über Mitschuld, Schuld und Verantwortung wirken bis heute nach.

Von seinem berühmten Zitat gibt es verschiedene Versionen, da es nicht aus einem einzelnen Text, sondern aus seinen improvisierten öffentlichen Reden stammt. Die Liste der Opfer änderte er von Vortrag zu Vortrag. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Kombinationen nannte Niemöller: Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschafter, Juden, Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung sowie Zeugen Jehovas.

Niemöller selbst gab zu, dass es keine endgültige schriftliche Fassung gab:

„Es gab keine Niederschrift oder Kopie von dem, was ich gesagt hatte, und es kann durchaus gewesen sein, dass ich das anders formuliert habe. Aber die Idee war jedenfalls: Die Kommunisten, das haben wir noch ruhig passieren lassen; und die Gewerkschaften, das haben wir auch noch passieren lassen; und die Sozialdemokraten haben wir auch noch passieren lassen. Das war ja alles nicht unsere Angelegenheit. Die Kirche hatte ja mit Politik damals noch gar nichts zu tun, und man sollte ja damit nichts zu tun haben.“

Eine Version seines Zitats ist seit der Eröffnung 1993 Teil der Dauerausstellung des United States Holocaust Memorial Museum. Weitere Versionen schmücken die Wände und Gegenstände öffentlicher und privater Einrichtungen auf der ganzen Welt. Ihre Botschaft dient weiterhin als Anklage gegen Passivität und Gleichgültigkeit.

Lies dieses Zitat des Shoah-Überlebenden Elie Wiesel:

„Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Glaube ist nicht Überheblichkeit, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung, es ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist nicht der Anfang eines Prozesses, es ist das Ende eines Prozesses.“

…und dieses Zitat von Albert Einstein:

„Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.“

Die Kinderbuchautorin Eve Bunting präsentiert uns eine allegorische Geschichte über Waldtiere. Findest du Ähnlichkeiten zu Niemöllers Warnung?

Die Lichtung im Wald war die Heimat der kleinen Waldtiere. Die Vögel und Eichhörnchen teilten sich die Bäume. Die Kaninchen und Stachelschweine teilten sich den Schatten unter den Bäumen und die Frösche und Fische teilten sich das kühle braune Wasser des Waldteichs. Bis zu dem Tag, an dem die schrecklichen Dinge kamen.

Der kleine Hase sah ihre schrecklichen Schatten, bevor er sie sah. Sie blieben am Rand der Lichtung stehen und ihre Schatten verdunkelten die Sonne. „Wir haben keine Federn“, sagten die Frösche. „Wir auch nicht“, sagten die Eichhörnchen. „Wir auch nicht“, sagten die Stachelschweine. „Wir auch nicht“, sagten die Kaninchen. Die kleinen Fische sprangen aus dem Wasser, um den Glanz ihrer Schuppen zu zeigen, aber die Vögel zwitscherten nervös in den Baumwipfeln. Gefieder! Sie stiegen in die Luft und schrien dann in das Blau des Himmels. Aber die schrecklichen Wesen hatten ihre schrecklichen Netze mitgebracht, und sie warfen sie hoch, fingen die Vögel und trugen sie weg.

Die anderen Waldbewohner unterhielten sich nervös. „Diese Vögel waren immer laut“, sagten die Eichhörnchen. „In den Bäumen ist jetzt mehr Platz“, sagten die Eichhörnchen. „Warum wollten die Schrecklichen Dinge die Vögel?“ fragte das kleine Kaninchen. „Was ist los mit Federn?“ „Wir dürfen nicht fragen“, sagte Grosser Hase. „Die schrecklichen Dinge brauchen keinen Grund. Sei einfach froh, dass sie nicht uns wollten.“

Jetzt waren auf der Lichtung keine Vögel mehr zu singen. Aber das Leben ging fast wie zuvor weiter. Bis zu dem Tag, an dem die schrecklichen Dinge zurückkamen. „Wir sind gekommen, um jedes Geschöpf zu holen, die Schwänze haben“, donnerten die Schrecklichen Dinge. „Wir haben keine Schwänze“, sagten die Frösche. „Wir auch nicht. Keine echten Schwänze“, sagten die Stachelschweine. Die kleinen Fische sprangen aus dem Wasser, um den glatten Glanz ihrer Flossenschwänze zu zeigen, und die Kaninchen drehten ihre Hinterteile, damit die schrecklichen, schrecklichen Dinge es selbst sehen konnten. „Unsere Schwänze sind rund und pelzig“, sagten sie. „Sie sind auf keinen Fall buschig.“ Die Eichhörnchen schnatterten vor Angst und rannten hoch in die Baumwipfel. Aber die schrecklichen Dinge schwangen ihre schrecklichen Netze höher, als die Eichhörnchen laufen konnten, und weiter, als die Eichhörnchen springen konnten, und sie fingen sie alle und trugen sie weg. „Diese Eichhörnchen waren gierig“, sagte Grosser Hase. „Dinge immer für sich selbst aufbewahren. Niemals teilen.“

„Aber warum haben die schrecklichen Dinge sie mitgenommen?“ fragte das kleine Kaninchen.

Wollen die Schreckliche Dinge die Lichtung für sich selbst?“ „Nein. „Sie haben ihren eigenen Platz“, sagte Grosser Hase. „Aber die schrecklichen Dinge brauchen keinen Grund.“ Kümmere dich nur um deine eigenen Angelegenheiten, kleiner Hase. Wir wollen nicht, dass sie sauer auf uns werden.“

Jetzt gab es keine Vögel mehr zum Singen oder Eichhörnchen zum Plappern in den Bäumen. Aber das Leben auf der Lichtung ging fast wie zuvor weiter. Bis zu dem Tag, an dem die Schrecklichen Dinge wieder kamen. Das kleine Kaninchen hörten das Grollen ihrer schrecklichen Stimmen. „Wir sind für jedes Lebewesen gekommen, das schwimmt“, donnerten die Schrecklichen Dinge. „Oh, wir können nicht schwimmen“, sagten die Kaninchen schnell. „Und wir können nicht schwimmen“, sagten die Stachelschweine. Die Frösche tauchten tief in das Waldbecken, und auf dem dunkelbraunen Wasser bildeten sich Wellen wie Korkenzieher. Die kleinen Fische huschten in silbernen Streifen hin und her. Aber die Schrecklichen Dinge warfen ihre schrecklichen Netze in die Tiefe und zogen sie hinauf.

„Warum haben die schrecklichen Dinge sie mitgenommen? Was haben sie angetan?“ „Wahrscheinlich nichts“, sagte Grosser Hase. Schreckliche Dinge brauchen keinen Grund. Viele Lebewesen mögen keine Frösche. Klumpige, schleimige Dinge. Und Fische sind so kalt und unfreundlich. Sie reden mit keinem von uns.“

Jetzt gab es keine Vögel zum Singen, keine Eichhörnchen zum Plappern, keine Frösche zum Quaken, keine Fische zum Spielen im Waldteich. Eine nervöse Stille erfüllte die Lichtung. Aber das Leben ging fast wie gewohnt weiter. Bis zu dem Tag, an dem die schrecklichen Dinge zurückkamen, bevor sie in Sicht kamen. Die Kaninchen und die Stachelschweine schauten sich überall um, außer einander. „Wir sind gekommen, um jedes Geschöpf zu holen, dem Federkiele wachsen“, donnerten die Schrecklichen Dinge. Die Kaninchen hörten auf zu zittern. „Wir haben keine Federkiele,“ sagten sie und schüttelten ihr weiches, weißes Fell. Die Stachelschweine sträubten sich mit aller Kraft. Aber die Schrecklichen Dinge bedeckten sie mit ihren schrecklichen Netzen, und die Stachelschweine hingen darin wie Fliegen in einem Spinnennetz, als die Schrecklichen Wesen sie wegtrugen. „Diese Stachelschweine waren schon immer schlecht gelaunt“, sagte Big Rabbit zitternd. „Stachelige, klebrige Dinge!“

Dieses Mal fragte Kleiner Hase nicht, „warum?“ Jetzt wusste er, dass die Schrecklichen Dinge keinen Grund brauchten. Die schrecklichen Dinge waren verschwunden, aber der Geruch erfüllte immer noch die Lichtung. „Mir hat es besser gefallen, als es auf unserer Lichtung alle möglichen Lebewesen gab“, sagte er. „Und ich denke, wir sollten umziehen. Was ist, wenn die schrecklichen Dinge zurückkommen?“ „Unsinn“, sagte Grosser Hase. „Warum sollten wir umziehen? Das war schon immer unser Zuhause. Und die schrecklichen Dinge werden nicht zurückkommen. Wir sind weiße Kaninchen. Das konnte uns nicht passieren.“

Als Tag auf Tag folgte, dachte Kleiner Hase, dass Grosser Hase Recht haben musste. Bis zu dem Tag, an dem die schrecklichen Dinge zurückkamen. Kleiner Hase sah den schrecklichen Glanz ihrer schrecklichen Augen durch die Dunkelheit des Waldes. Und er roch den schrecklichen Geruch. „Wir sind gekommen, um jede Kreatur zu holen, die weiß ist“, donnerten die Schrecklichen Dinge. „Hier gibt es keine weißen Kreaturen außer uns“, sagte Grosser Hase. „Wir sind für dich gekommen“, sagten die Schrecklichen Dinge.

Die Kaninchen huschten in alle Richtungen. "Hilfe!" Sie weinten. „Jemand hilf uns!“ Aber es war niemand mehr da, der helfen konnte. Und die großen, kreisenden Netze fielen über sie, und die schrecklichen Dinge trugen sie weg. Alle außer dem kleinen Kaninchen, das klein genug war, um sich in einem Steinhaufen am Teich zu verstecken, und klug genug, so still zu bleiben, dass die Schrecklichen Dinge dachten, er sei selbst ein Stein. Als sie alle gegangen waren, kroch der kleine Hase mitten auf die leere Lichtung. „Ich hätte versuchen sollen, den anderen Kaninchen zu helfen“, dachte er. „Wenn wir Lebewesen nur zusammengehalten hätten, hätte es anders kommen können.“ Traurigerweise verließ der kleine Hase die Lichtung. Er würde anderen Waldbewohnern von den Schrecklichen Dingen erzählen. Er hoffte, dass jemand zuhören würde.

Once upon a time there was a place that was very sad and desolate. Nothing grew there: no grass, no flowers, no trees. This place was surrounded by walls and fences. People lived in this place. They were forced to work every day. They felt hopeless. They were always hungry. They slept on hard beds without pillows or blankets. They were cold and shivered through the night.

One morning, a girl in this place suddenly saw something on the ground. Something special and precious. It was... a red raspberry. She picked it up and put it in her bag. She kept the raspberry there safely all day. That night she found a leaf that had blown in from the outside. She took the leaf in her hand and placed the red raspberry on it. She went to her friend and gave it to her as a gift.

Imagine a world where all you own is a single raspberry and you give it to your friend. Even in the most hopeless places, if we keep our eyes open, we can find wondrous surprises — treasures that are bright, sweet and delicious, like a raspberry. But more importantly, when we find these treasures, we can gift them to a friend.

When the Nazis came for the communists,

I was silent

I wasn't a communist.

When they locked up the social democrats,

I was silent

I wasn't a social democrat.

When they came for the trade unionists,

I was silent

I wasn't a trade unionist.

When they took the Jews,

I was silent

I wasn't a Jew.

When they came for me

there was no one left

who could protest.

The Shoah was humanity at its worst. Its evils were powered by hate and enabled through indifference. Its victims suffered incredible horrors. Many turned to each other, often at great risk, to reduce their suffering. Martin Niemöller’s quote, derived from his own personal failings, warns us about the dangers of indifference. Gerda Weissman Klein’s true story offers hope and inspiration. Explore more about inspiring stories of hope here and the costs of indifference here.

The human capacity for evil displayed by the perpetrators of the Shoah is still shocking and haunting. Countless victims succumbed to their cruelty. Under horrific circumstances, many risked their own safety to relieve suffering and to aid those in need — in ghettos, during transport, and in concentration camps. Historian Arthur B. Shostak tells these “help stories” in his book Stealth Altruism. Their forbidden acts of kindness included sharing scarce clothing and food rations, holding up weakened fellow prisoners during roll call, secretly replacing an ailing friend in an exhausting work detail, gifting a raspberry to a friend, and much more.

The Gift of the Raspberry: The story of the raspberry is true. The panel inscription is based on the recollection of Shoah survivor Gerda Weissmann Klein and similar summaries. As she tells the tale:

“My friend Ilse Kleinzahler, who died a week before we were liberated, once found a raspberry in the gutter on the way to the factory. It was in Grunberg, one of the most miserable camps, and she saved it all day long. Ilse carried it in her pocket. The temptation must have been incredible, (but) she gave it to me that night on a leaf. She had plucked a leaf through the barbed wire, washed it, and presented me with one slightly bruised raspberry.

Most people think of (the Shoah) as unrelieved horror. I like to remember some of the things in camp, how people helped each other. I want to tell young people about that, that there was friendship and love and caring.”

Ruth's Story: Ruth Kluger, a starving 13-year-old, was moved to the line for the gas chambers upon her arrival at the Auschwitz-Birkenau death camp. A young Jewish woman spoke up for Kluger, convincing German officers she could work in the camp. Many decades later, Kluger recalled the brief incident as

"an incomprehensible ace of grace, or put more modestly, a good deed. I was saved by a young woman who was in as helpless a situation as the rest of us, and who nevertheless wanted nothing more than to help me." She saw in this act of stealth altruism proof that "even in the perverse environment of Auschwitz absolute goodness was a possibility, like a leap of faith, beyond the humdrum chain of cause and effect."

She said she believed that every survivor had a similar story, a "lucky accident," a "turning point" to which they owed their life.

Magda's Story: Magda Herzberger first entered Auschwitz as an 18-year-old forced from her home in war-torn Romania. A few weeks into her time at the camp, with disease and death all around her, she found herself considering suicide. A fellow prisoner, at risk of incurring the wrath of the soldiers, talked her out of it over the next few days. Herzberger later recalled the story:

"She said, 'Aren't you ashamed of yourself? Didn't you think of your parents? You don't want to fight for your life for the sake of your parents? Don't have these crazy thoughts in your life…' The whole week she was giving pep. She brought hope into my life. She saved my life."

She called her former classmate who helped her at Auschwitz and others who stepped up at the Bremen-Farge and Bergen-Belsen camps her "guardian angels." Her conclusion: "You have to mention the horrors and you also have to point out the people among us who could not be destroyed. We maintained our humane feelings and our desire to help others."

The Story of the Care Sharers: Care Sharers were prisoners who helped other prisoners. Shoah survivor Agi Rubin remembers that during a Death March she became delirious and began to hallucinate from the effects of exhaustion, starvation, and the recent loss of blood drained from her for battlefront transfusions to German troops:

“One of the soldiers was about to shoot me for wandering toward him out of line. Someone pulled me back and shoved a piece of sugar in my mouth. Somehow I gained energy. They hid me in the line [of marchers], and we went on walking.”

Later Agi and two friends wound up desperately supporting each other:

“While three walked, one slept, being dragged along by the others. We took turns, walking and sleeping.”

See also:

“Aristides de Sousa Mendes Saved Thousands From Holocaust, But Lost All,” — The story of Portuguese diplomat Aristides de Sousa Mendes.

After World War II, two milk cans were found buried under the Jewish Ber Borokhov School in Warsaw. Inside the two milk cans was a treasure trove of poems, artwork, and songs from Jews who had been persecuted in the Warsaw Ghetto. This collection, known as the Ringelblum Archive, offers many examples of mutual support and help amidst brutal conditions. The “Notebook for Grade 3” in the collection contains a poem about two children who share “One pair of Shoes.”

One “Notebook 3” item is Di gedanken zind fray (“Thoughts are Free”), a jiddish poem written by Nosn Smolar, a teacher in the Warsaw Borokhov school, who died in 1943 while organizing the armed uprising against the Nazis in the Warsaw Ghetto. His poem bears many similarities to the German song, Die Gedanken sind frei. While the sentiment that “thoughts are free” can be traced to ancient times, the melody and lyrics of the German song were popularized by Hoffmann von Fallersleben in 1842. The song became an emblem of opposition to tyranny in German lands in the 19th and 20th centuries, and was a song of resistance against Nazism sung worldwide in many languages during WWII.

Compare Smolar’s poem with the German song. What similarities and differences can you discover?

פריי זענען מחשבות מיינע

כאפן נישט זיי קען מען!

דורך פלאַטערן נאָר זיי

פארטאגס נײע שטילע װי

פֿאַרשנײַדן ניט זײ קאָן קײנער װאָרום

זיי מעקן אָדער לייקענען

נייַ נישט איז עס וויסן איר

אמת איז דאָס אַז וויסן איר.

ווי איך וואָס טראַכטן איך

פאַרגעניגן פילן מיר מאכט וואָס

גייען און קומען מחשבות מיינע

אוצר שטיל מיין זענען זיי.

וויסן נישט זיי קען קיינער און

זיי פאַרמאָגן אָדער טורמע

meyne mkhshbus zenen frey

men ken zey nisht khafn!

zey nor flatern durkh

vi shtile neye fartags

vorum keyner kon zey nit farshnaydn

leykenen oder mekn zey

ir visn es iz nisht nay

ir visn az dos iz ams.

ikh trakhtn vos ikh vi

vos makht mir filn fargenign

meyne mkhshbus kumen aun geyen

zey zenen meyn shtil autsr.

aun keyner ken zey nisht visn

turme oder farmogn zey

keyner ken nisht leykenen

Di gedanken sind fray.

Meine Gedanken sind frei

Sie können nicht gefangen werden!

Sie flattern einfach vorbei

wie stille neue Morgendämmerungen

denn niemand kann sie verunstalten

leugnen oder löschen Sie sie

Sie wissen, dass es nicht neu ist

Sie wissen, dass das wahr ist.

Ich denke, was mir gefällt

Was mir Freude bereitet

Meine Gedanken kommen und gehen

Sie sind mein stiller Schatz.

Und niemand kann sie kennen

Sperren Sie sie ein oder besitzen Sie sie

Niemand kann leugnen

Di gedanken zint fray.

My thoughts are free

they cannot be captured!

They just flutter by

like quiet new dawns

for no one can deface them

deny or erase them

You know it’s not new

You know this is true.

I think what I like

What makes me feel pleasure

My thoughts come and go

They’re my quiet treasure.

And no one can know them

Imprison or own them

No one can deny

Di gedanken zint fray.

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,

sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen

es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!

Ich denke was ich will und was mich beglücket,

doch alles in der Still', und wie es sich schicket.

Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren,

es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!

Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allen,

sie tut mir allein am besten gefallen.

Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine,

mein Mädchen dabei: die Gedanken sind frei.

Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker,

das alles sind rein vergebliche Werke;

denn meine Gedanken zerreißen die Schranken

und Mauern entzwei: die Gedanken sind frei.

Thoughts are free, who can guess them?

They fly by like nocturnal shadows.

No person can know them, no hunter can shoot them

and so it'll always be: Thoughts are free!

I think what I want, and what delights me,

still always reticent, and as it is suitable.

My wish and desire, no one can deny me

and so it'll always be: Thoughts are free!

I love wine, and my girl even more,

Only her I like best of all.

I'm not alone with my glass of wine,

my girl is with me: Thoughts are free!

And if I am thrown into the darkest dungeon,

all these are futile works,

because my thoughts tear all gates

and walls apart: Thoughts are free!

“Never ever give up. The darker the night, the brighter the dawn, and when it gets really, really dark, this is when one sees the true brilliance of the stars.”

Gerda Weissmann Klein

“Hope without memory is like memory without hope. Just as man cannot live without dreams, he cannot live without hope. If dreams reflect the past, hope summons the future.”

Elie Wiesel, from his Nobel Peace Prize award acceptance speech.

“It’s a wonder I haven’t abandoned all my ideals, they seem so absurd and impractical. Yet I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart.”

Anne Frank’s quotation was her diary entry on July 15, 1944, less than one month before the Nazis arrested her and her family, sending them all to the concentration camps. After two years living in extremely difficult circumstances, she still found within herself a core of hope and optimism.

Martin Niemöller was an anti-semitic German nationalist who served in the German navy in World War I and opposed Germany’s fragile postwar democracy called the Weimar Republic. After his wartime military service, Niemöller became a Lutheran pastor. He welcomed the rise of Adolf Hitler and voted for the Nazi Party in 1933.

Niemöller did little to oppose Nazi persecution of social democrats, communists, members of trade unions, Jews, and others. His enthusiasm for Hitler’s government waned only after the Nazi regime began to interfere with Protestant churches. Niemöller led opposition to Hitler’s church policy. He was arrested on July 1, 1937, and was imprisoned in concentration camps for the next eight years. He was freed in May 1945, when the Allies defeated Nazi Germany and liberated him and other concentration camp prisoners.

Niemöller is remembered as one of the more prominent Germans to publicly confess his own inaction and indifference to the fate of many of the Nazis’ victims, and to publicly acknowledge the moral failures of his nation and his church. He declared that through silence, indifference, and inaction, Germans had been complicit in the Nazi imprisonment, persecution, and murder of millions of people. He felt that it was particularly egregious that he and other German Protestant church leaders chose to remain silent. He used phrases such as “I did not speak out…” or “we preferred to keep quiet.” His powerful words about complicity, guilt, and responsibility still resonate today.

There are different versions of his famous quotation (hyperlink to webpage 1) because it originated from his impromptu public speeches, not from one written text. He changed the list of victims from lecture to lecture. At different times and in different combinations, Niemöller listed: communists, socialists, trade unionists, Jews, people with mental and physical disabilities, and Jehovah's Witnesses.

Niemöller himself admitted that there was no definitive written version:

"There was no transcript or copy of what I said, and it's quite possible that I phrased it differently. But the idea was: the communists, we stood by and let it happen to them; and the unions, we also stood by and let it happen to them; and the social democrats, we stood by and let it happen once again. We didn’t think any of that was our concern. We thought at that time that the church had nothing to do with politics, and we shouldn't have anything to do with it."

One version of his quote has been part of the permanent exhibition at the United States Holocaust Memorial Museum since its opening in 1993. Other versions adorn the walls and fixtures of public and private institutions around the world. Their message continues to serve as an indictment of passivity and indifference.

Consider this quote from Shoah survivor Elie Wiesel:

“The opposite of love is not hate, but indifference. The opposite of faith is not arrogance but indifference. The opposite of hope is not despair, it is indifference. Indifference is not the beginning of a process, it is the end of a process.”

Or this quote from Albert Einstein:

“The world is not threatened by evil people, but rather by those who allow evil to happen.”

Children’s book author Eve Bunting presents us with an allegorical tale about woodland animals. Note the similarities to Niemöller’s warning.

The clearing in the woods was home to the small forest creatures. The birds and squirrels shared the trees. The rabbits and porcupines shared the shade beneath the trees and the frogs and fish shared the cool brown waters of the forest pond. Until the day the Terrible Things came. Little Rabbit saw their terrible shadows before he saw them. They stopped at the edge of the clearing and their shadows blotted out the sun. "We don't have feathers," the frogs said. "Nor we," said the squirrels. "Nor we," said the porcupines. "Nor we," said the rabbits. The little fish leaped from the water to show the shine of their scales, but the birds twittered nervously in the tops of the trees. Feathers! They rose in the air, then screamed away into the blue of the sky. But the Terrible Things had brought their terrible nets, and they flung them high and caught the birds and carried them away.

The other forest creatures talked nervously among themselves. "Those birds were always noisy," the squirrels said. "There's more room in the trees now," the squirrels said. "Why did the Terrible Things want the birds?" asked Little Rabbit. "What's wrong with feathers?" "We mustn't ask," Big Rabbit said. "The Terrible Things don't need a reason. Just be glad it wasn't us they wanted."

Now there were no birds to sing in the clearing. But life went on almost as before. Until the day the Terrible Things came back. “We are here to take any creature with a tail,” they thundered. "We have no tails," the frogs said. "Nor do we. Not real tails," the porcupines said. The little fish jumped from the water to show the smooth shine of their finned tails and the rabbits turned their rumps so the Terrible Things could see for themselves. "Our tails are round and furry," they said. "By no means are they bushy." The squirrels chattered their fear and ran high into the treetops. But the Terrible Things swung their terrible nets higher than the squirrels could run and wider than the squirrels could leap and they caught them all and carried them away. "Those squirrels were greedy," Big Rabbit said. "Always storing away things for themselves. Never sharing."

"But why did the Terrible Things take them away?" Little Rabbit asked. "Do the Terrible Things want the clearing for themselves?" "No. They have their own place," Big Rabbit said. "But the Terrible Things don't need a reason. Just mind your own business, Little Rabbit. We don't want them to get mad at us."

Now there were no birds to sing or squirrels to chatter in the trees. But life in the clearing went on almost as before. Until the day the Terrible Things came again. Little Rabbit heard the rumble of their terrible voices. "We have come for every creature that swims," the Terrible Things thundered. "Oh, we can't swim," the rabbits said quickly. "And we can't swim," the porcupines said. The frogs dived deep in the forest pool and ripples spiraled like corkscrews on the dark brown water. The little fish darted this way and that in streaks of silver. But the Terrible Things threw their terrible nets down into the depths and they dragged up the dripping frogs and the shimmering fish and carried them away.

"Why did the Terrible Things take them?" Little Rabbit asked. "What did the frogs and fish do to them?" "Probably nothing," Big Rabbit said. "But the Terrible Things don't need a reason. Many creatures dislike frogs. Lumpy slimy things. And fish are so cold and unfriendly. They never talk to any of us."

Now there were no birds to sing, no squirrels to chatter, no frogs to croak, no fish to play in the forest pool. A nervous silence filled the clearing. But life went on almost as usual. Until the day the Terrible Things came back. Little Rabbit smelled their terrible smell before they came into sight. The rabbits and the porcupines looked all around, everywhere, except at each other. "We have come for every creature that sprouts quills," the Terrible Things thundered. The rabbits stopped quivering. "We don't have quills," they said, fluffing their soft, white fur. The porcupines bristled with all their strength. But the Terrible Things covered them with their terrible nets, and the porcupines hung in them like flies in a spider's web as the Terrible Things carried them away. "Those porcupines always were bad tempered," Big Rabbit said shakily. "Prickly, sticky things!"

This time Little Rabbit didn't ask why. By now he knew that the Terrible Things didn't need a reason. The Terrible Things had gone, but the smell still filled the clearing. "I liked it better when there were all kinds of creatures in our clearing," he said. "And I think we should move. What if the Terrible Things come back?" "Nonsense," said Big Rabbit. "Why should we move? This has always been our home. And the Terrible Things won't come back. We are white rabbits. It couldn't happen to us."

As day followed day Little Rabbit thought Big Rabbit must be right. Until the day the Terrible Things came back. Little Rabbit saw the terrible gleam of their terrible eyes through the forest darkness. And he smelled the terrible smell. "We have come for any creature that is white," the Terrible Things thundered. "There are no white creatures here but us," Big Rabbit said. "We have come for you," the Terrible Things said.

The rabbits scampered in every direction. "Help!" they cried. "Somebody help!" But there was no one left to help. And the big, circling nets dropped over them, and the Terrible Things carried them away. All but Little Rabbit, who was little enough to hide in a pile of rocks by the pond and smart enough to stay so still that the Terrible Things thought he was a rock himself. When they had all gone, Little Rabbit crept into the middle of the empty clearing. "I should have tried to help the other rabbits," he thought. "If only we creatures had stuck together, it could have been different." Sadly, Little Rabbit left the clearing. He'd go tell other forest creatures about the Terrible Things. He hoped someone would listen.