In der deutschen Sprache bedeutet Waldsee eine idyllische Landschaft: Ein im Wald gelegener kleiner See. Über 25 Seen im deutschsprachigen Europa tragen diesen Namen. Waldsee ist außerdem ein geographischer Ort. Mehrere Städte und Gemeinden tragen den Namen Waldsee.

Zwischen 1942-1945 nutzten die Nazis den fiktiven Namen „Waldsee“, um die Opfer und deren Familienangehörigen über ihr Schicksal in den Konzentrationslagern zu täuschen. Bevor sie in die Gaskammern von Auschwitz gebracht wurden, wurden ungarische, griechische und höchstwahrscheinlich auch andere Juden im Lager angewiesen, eine Postkarte auszufüllen, um Freunden und Familie zu Hause mitzuteilen, dass es ihnen gut gehe.

Die Postkarten waren mit dem Poststempel „Waldsee“ versehen, um den Empfängern vorzutäuschen, der Absender vergnüge sich an einem malerischen Ort. Der Text war immer fast gleich: „Mir geht es gut. Ich arbeite.“ oder „Bin wohlbehalten angekommen“ oder „Uns geht es gut. Kommt nach!“

Auf einigen Waldsee-Postkarten wurden jedoch versteckte hebräische Schriftzeichen entdeckt, die als wahre Herkunft der Postkarten Auschwitz angaben.

„Ich weiß überhaupt nicht, wie wir (aber einige Erwachsene haben es herausgefunden) erfahren haben, dass das Ziel unserer Reise ein Ort namens Waldsee war. Wenn ich durstig oder es mir heiß war, hat mich das Versprechen, das in diesem Namen steckt, sofort belebt.“

Hinweis: Dieses Zitat stammt aus dem Roman Fatelessness des ungarischen Nobelpreisträgers Imre Kertész. In dem Buch beschreibt der junge Erzähler, wie den in den Zügen zusammengedrängten Juden ihr angeblich idyllisches Ziel mitgeteilt wurde: „Waldsee“.

„Kurz nach unserer Ankunft [in Auschwitz-Birkenau] erhielten wir eine Postkarte, um nach Hause schreiben zu können. Wir durften nur auf Deutsch schreiben, und sowieso nur ein paar beruhigende Worte. Meine Mutter und ich schrieben meiner Tante in Budapest. Als Absender stand Waldsee.“

Hinweis: Dieses Zitat stammt vom Auschwitz-Überlebenden Gábor Hirsch, der zu einem prominenten Schweizer Aktivisten für die Aufklärung über die Shoah wurde.

Sandor Zafir wurde aus dem Ghetto Satu Mare (Rumänien) in das Lager Auschwitz (Polen) deportiert. Die Postkarte wurde am Tag von Sandors Ankunft in Auschwitz geschrieben: dem 6. April 1944. Auf der Postkarte steht „am Waldsee“, Sandor war aber in Auschwitz. Sandor hat die Postkarte nicht selbst geschrieben; ein Angestellter schrieb sie für ihn auf Deutsch. Sandor wurde gebeten, die Postkarte an ein Familienmitglied zu richten und zu unterschreiben. Sandor beschloss, die Karte an seinen Bruder zu schicken, der zu dieser Zeit Gefangener eines ungarischen Arbeitsbataillons war. Der Text soll der Familie versichern, dass alles in Ordnung ist. Die Unterschiede zwischen der Handschrift des Angestellten und der von Sandor sind in der Unterschrift deutlich zu erkennen. Die Nachricht lautet:

„Lieber Bruder!

Wir sind hier gut angekommen samt ganze Familie und hoffe gut beschäftigt zu werden. Wir alle sind gesund wie unser Vater und Mutter. Bitte antwort Küsse”

Source: Museeholocauste.ca/en/resources-training/the-holocaust-in-romania/

Die Nachricht auf dieser Gefangenenpostkarte vom 31. Mai 1944 vom Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau nach Kolozsvar, Ungarn (heute Cluj, Rumänien) lautet:

„1944 V/31 Am Waldsee Lieber Göske, Ich bin gut angekommen, ich bin gesund. Ich hoffe, nächst in meinem Beruf beschäftigen. Für Gabor sollst du schreiben und sollst du mir schreiben, was schreibt dir deine tante Teréz. Nächst werde ich hoffentlich mehr schreiben. Küsse Euch alle Aladár”

Die Nachricht ist detaillierter als normal für diese Postkarten. Es könnte sein, dass Dr. Aladár Barta versucht hat, durch kurze Anspielungen auf andere Menschen, mehr zu kommunizieren, als die Nazis erlaubten. Hierbei könnte es sich beispielsweise um verstorbene Verwandte handeln oder eine besondere Bedeutung für den Empfänger hervorheben. Der zweisprachige deutsch-ungarische Handstempel weist den Empfänger an, nur per Postkarte (30 Wörter) in deutscher Sprache zu antworten und diese an die Gesellschaft der ungarischen Juden in Budapest zu richten.

Source: Spungenfoundation.org/collection/en/frame-8/page-16/

Am 20. Mai 1944 wurde die 33jährige Agnes Bamberger, wie viele ihrer nach Auschwitz deportierten ungarischen jüdischen Mitbürger, gezwungen, ihren Verwandten in der Heimat eine gefälschte Postkarte zu schreiben, in der sie versicherte, dass es ihr gut gehe und sie gesund sei. Als Absenderadresse wurde „Waldsee“ angegeben:

„Meine Lieben, ich fühl mich wohl, hoffentlich seid euch alle gesund. Bitte Antwort auf Postkarte beschicken. Bin ich gesund, denke ich viel an euch. Küsse ich auch vielmals

Agi”

Agnes war gezwungen worden, die irreführende Postkarte zu schreiben, kurz bevor sie in die Gaskammern geführt wurde und dort starb.

Während des Zweiten Weltkriegs transportierten deutsche Züge von Anfang 1942 bis Ende 1944 Juden aus dem gesamten deutsch besetzten Europa in die Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz, wo sie massenhaft getötet wurden. Schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen wurden in das Lager gebracht, von denen mindestens 1,1 Millionen starben.

Im Mai 1944 hatte die nationalsozialistische Ermordung europäischer Juden Ungarn erreicht. Unter der Leitung von SS-Oberstleutnant Adolf Eichmann begann eine Massendeportation der letzten großen überlebenden Bevölkerung europäischer Juden. Innerhalb weniger Monate, vom 15. Mai bis 9. Juli, wurden über 430.000 ungarische Juden nach Auschwitz deportiert. Viele wurden bei ihrer Ankunft in die Gaskammern geschickt.

Die meisten der nach Auschwitz Deportierten waren sich ihres endgültigen Bestimmungsortes nicht bewusst. Als sie fragten, wohin sie fuhren, kam eine bewusst irreführende Antwort: „Waldsee.“ Auf Geheiß des SS-Führers Hermann Alois Krumey, der im Eichmann-Kommando eine leitende Position innehatte, wurden 30.000 Postkarten unter den ersten Deportierten verteilt. SS-Männer diktierten den Menschen oft kurz vor der Vergasung, was sie zu schreiben hatten. Der Poststempel „Waldsee“ war schon drauf.

Im Sommer 1944 kamen zahlreiche Postkarten anscheinend aus einem Ort namens „Waldsee“ in Budapest an. Sie waren von Menschen geschrieben, die kurz davor deportiert worden waren. Die Karten wurden an den Budapester Judenrat geschickt, dieser leitete sie an die Adressaten weiter.

Eine kurze Beschreibung der „Waldsee-Postkarten“ führt die Geschichte fort:

„…ein Mitglied des Budapester Judenrats, der mit der Zustellung dieser Postkarten beauftragt war, bemerkte, dass der Poststempel „Waldsee“ über dem Namen eines Ortes mit der Endung „-witz“ zu sehen war. Später entdeckte er „Auschwitz“ auf einer Karte, die ihm von zwei Bekannten geschickt worden war, die sich mit hebräischen Wörtern für „hungrig“ und „unbekleidet“ unterzeichnet hatten, um auf ihre wahren Umstände hinzuweisen. Tatsächlich diktierte die SS solche Postkarten den KZ-Häftlingen, oft auf dem Weg zur Gaskammer.“

Pinhas Freudiger, ein Mitglied des Budapester Jüdischen Rates, der mit der Verbreitung dieser „falschen Hoffnungsbotschaften“ beauftragt war, bemerkte, dass der Poststempel „Waldsee“ über einer anderen Adresse angebracht war, die schließlich als Auschwitz entziffert wurde. Nach dem Krieg, im Prozess gegen Adolf Eichmann, sagte Freudiger aus, wie er die Wahrheit über den Herkunftsort der Postkarten herausgefunden habe:

„Wir gingen zu Krumey und fragten ihn, wo Waldsee sei. Zunächst antwortete er „in Mitteldeutschland“; danach sagte er: „in Thüringen.“ Wir haben es auf Karten gesucht, wir haben es gefunden, wir haben es nicht gefunden. Es könnte ein kleiner Ort gewesen sein. Jedenfalls dauerte die Täuschung über Waldsee lange, zwei Wochen, drei, vier, bis ihnen klar wurde, dass es sich nicht lohnte zu lügen, dass wir die Wahrheit kannten ... Mir fiel auf, dass dort, wo „Waldsee“ geschrieben stand, auch etwas stand. Es war eine Radierung … Ich habe es untersucht und festgestellt, dass die Buchstaben „ITZ“ immer noch auf der Postkarte zu sehen waren. Jemand hatte einen Fehler gemacht und „Auschwitz“ statt „Waldsee“ geschrieben, wie es ihm gesagt worden war. Danach hatte er es gelöscht und „Waldsee“ geschrieben. Ich nahm die Postkarte und ging am nächsten Morgen zu Krumey und sagte zu ihm: „Unsere Leute sind in Auschwitz und nicht in „Waldsee“.“ ... Danach von „Waldsee“ kamen keine Postkarten mehr. Tatsächlich gab es keine Leute mehr, die schreiben konnten“.

Die Taktik der Täuschung gab es nicht nur in der Shoah in Ungarn. Ähnliche Taktiken wandten die Nazis bei Deportationen in vielen anderen Ländern an.

Wir verwenden das Wort „Shoah“ statt „Holocaust“. Dafür gibt es einen konkreten Grund, der mit unserem Thema zusammenhängt. Das Wort „Holocaust“ stammt vom griechischen Wort „holocauston“ ab und bezieht sich in Übersetzungen der hebräischen Bibel auf rituelle Opfer im Jerusalemer Tempel mit der Bedeutung „Brandopfer“. Auch wenn der Begriff „Holocaust“ in einem historischen und institutionellen Kontext tendenziell allgemein verwendet wird, wurde die Verbindung der Zerstörung des europäischen Judentums mit „Tempelopfer“ wenig überraschend als höchst unangemessen angesehen. Stattdessen wurde das hebräische Wort „Shoah“, das „Zerstörung“ bedeutet und ebenfalls seinen Ursprung in der hebräischen Schrift hat, weithin verwendet. Im Gegensatz zu „Holocaust“, das allgemeiner in Bezug auf Massenmorde verwendet wird, wird „Shoah“ ausschließlich in Bezug auf die Verfolgung und Massenmord an europäischen Juden zwischen 1933 und 1945 verwendet. Eine ausführliche Diskussion findet man hier: Yadvashem.org/PDF

Eine Schlüsselfrage, mit der wir uns befassen mussten, war, ob die Täuschung der Nazis uns dazu zwang, unseren Namen zu ändern. Wenn manche Leute von der „Waldsee“-Lüge hören, ist die erste Reaktion natürlich: „Warum nicht einfach den Namen fallen lassen?“ Wir haben darüber intensiv diskutiert. Im weiteren Verlauf unserer Überlegungen fanden wir Orientierung in einer zusätzlichen Frage: Wie können wir die Opfer am besten ehren? Mit dem Verzicht auf den Namen würden wir eine Gelegenheit zur Erinnerung versäumen. Da die Zahl der Shoah-Überlebenden und derjenigen mit persönlichen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg zurückgeht, droht das Thema insbesondere bei jungen Menschen aus dem Bewusstsein zu geraten. Wir sind in erster Linie eine Lerngemeinschaft. Deshalb haben wir uns entschieden, sowohl den Namen Waldsee beizubehalten als auch die moralische Verantwortung für seine Geschichte zu übernehmen. Wie ein Mitglied unserer Gemeinschaft feststellte: „Gerade als Germanisten können wir niemals eine Pause von der Geschichte einlegen. Wir müssen Verbündete für die Opfer und Aufklärer für die Zukunft sein.“

Unser Sprachdorf veranstaltet mit Genehmigung des Hebrew Union College eine Nachbildung der Kunstausstellung „Waldsee-1944“. Unsere Dorfbewohner und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich mit diesen künstlerischen Darbietungen auseinanderzusetzen, und du bist herzlich eingeladen, diese Ausstellung sowie die Stätte Waldsee Tikkun Olam zu besuchen. Hier erfährst du mehr über die Hintergründe und die Geschichten, die die Künstler erzählen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangten einige gefälschte „Waldsee“-Postkarten in das Budapester Jüdische Museum. Inspiriert durch die Entdeckung dieser Postkarten schloss sich András Böröcz, künstlerischer Leiter der Kunststiftung Alma on Dobbin, 2004 den Kuratorkollegen Robbin Silverberg und László Böröcz von Alma und der 2B Gallery an, um aufstrebende, in der Mitte ihrer Karriere stehende und etablierte internationale Künstler dazu einzuladen, ein postkartengroßes Werk eines beliebigen Mediums einzureichen, das über die Shoah in Ungarn vor 60 Jahren reflektiert. Diese Gedenkausstellung besteht aus 30 zeitgenössischen Kunstwerken, jeweils in Form einer Postkarte. Zu den Medien gehören Farbe, Bleistift, Collage, Fotografie, Computermanipulation und Mischtechnik. Jeder Karte liegt eine kurze Künstlerbiografie und ein Künstlerstatement bei, in denen das Konzept hinter der Karte erläutert wird. „Waldsee-1944“ wurde ursprünglich im Mai 2004 in der 2B Gallery in Budapest, Ungarn, als Hommage an die 600.000 ungarischen Juden präsentiert, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen. Die von der Kritik gefeierte Show war in Ungarn eine mediale Sensation und lenkte die Aufmerksamkeit auf die bisher wenig bekannten und missverstandenen „Waldsee“-Postkarten.

Die ursprüngliche Budapester Ausstellung wurde im Collegium Hungaricum in Berlin, Deutschland, gezeigt und reiste dann von Juli 2005 bis Januar 2006 nach New York City zum Museum am Hebrew Union College. Aufgrund der großen Anerkennung wurde die Ausstellung um mehrere Monate verlängert. Auf Einladung der ursprünglichen Kuratoren Robbin Silverberg und András Böröcz sowie von Laura Kruger vom Gastgebermuseum wurden weitere Künstler gebeten, an der Ausstellung in New York teilzunehmen. Die Ausstellung reiste auch in mehrere andere Museen auf der ganzen Welt, darunter das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm, Deutschland. Dort beteiligten sich auch deutsche Künstler an der Ausstellung.

Wie Hedvid Turai über diese Ausstellung schrieb:

„Die Waldsee-Postkarte ist Teil eines dichten Gewebes von Nazi-Lügen, das die völkermörderische Realität des Konzentrationslagers leugnen und dazu beitragen soll, sowohl Opfer als auch Täter mit seiner Unerträglichkeit zu versöhnen.“ Er weist darauf hin, dass diese Ausstellung eine wichtige Rolle dabei spielte, dass Ungarn begann, sich mit der Ermordung ungarischer Juden und dem anhaltenden Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa zu befassen, einem Diskurs, der in den Jahrzehnten, in denen Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg unter kommunistischer Herrschaft stand, lange unterdrückt und verzerrt wurde.

Die Ausstellung war eine gemeinsame Anstrengung der Alma on Dobbin Foundation und des Hebrew Union College Museum.

Hier sind die Künstler, ihre Werke und Erklärungen zu jedem Kunstwerk. Mit freundlicher Genehmigung des Hebrew Union College.

.jpg)

Olmert verdeutlicht den Wunsch vieler ungarisch-jüdischer Familien, ihre Angehörigen unterschwellig auf ihr Schicksal in Waldsee hinzuweisen.

______________

.jpg)

„Ende 1941 wurden meine Großeltern Yaffa und Natan Nuchimovich, die Schauspieler und Regisseure eines jiddischen Wandertheaters in Rumänien waren, nach Transnistrien deportiert und starben dort wenige Monate nach ihrer Ankunft. Sie waren 40 und 42 Jahre alt. Mein Vater Misha Nuchi war damals 15 Jahre alt. Er überlebte den Krieg und benannte mich später nach seinem Vater, als ich 1951 in Israel geboren wurde. Mein Vater sprach sehr wenig über seine Kindheit oder seine Eltern, und als Kind verstand ich irgendwie, dass ich nicht danach fragen sollte. Als ich Anfang dreißig war, begann ich mich für den Holocaust zu interessieren und er hatte daher über viele Jahre hinweg einen kontinuierlichen Einfluss auf meine Arbeit.“

______________

.jpg)

Morgan geht auf seine jüdischen Wurzeln weit zurück, bevor sein Vater 1927 seinen Namen von Morgenstern in Morgan änderte. Er kann seine Abstammung bis ins Jahr 1788 zurückverfolgen und verfügt über Aufzeichnungen über jede Person, die von seinem Vater bis zu seinem Mehrurururgroßvater, dem großen chassidischen Meister Menachem-Mendel von Kotzk, zurückreicht. Wie sein berühmter Vorfahre, der sein Leben damit verbrachte, nach der „Wahrheit“ zu suchen, ist auch Morgan auf der Suche nach der Wahrheit; Der Unterschied besteht darin, dass er Bleistift und Papier oder Farbe und Leinwand anstelle von Büchern und Gebeten verwendet.

______________

.jpg)

„Ich freue mich besonders, in dieser Ausstellung dabei zu sein, weil ich in meiner Arbeit einige sehr verwandte Themen behandelt habe. Insbesondere habe ich eine Reihe von Gemälden und Zeichnungen angefertigt, die sich mit der illegalen Einwanderung nach Palästina Mitte der 40er Jahre befassen. Ich möchte dieses Werk meiner verstorbenen Freundin Lily Hahn widmen, einer ungarischen Jüdin, die wie durch ein Wunder Auschwitz überlebt hat.“

______________

.jpg)

„Obwohl ich in New York lebe, sammle ich einen Großteil meiner Bilder aus dem Monat, den ich jedes Jahr in Europa verbringe.

Für mich geht die Resonanz der europäischen Architektur über das Touristische hinaus, sie beschwört die komplexen Zusammenhänge meiner eigenen Geschichte und der meiner Artgenossen herauf. Es ist die Architektur, die stillschweigend Zeugnis ablegt und, genau wie in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die Vergangenheit in der Gegenwart birgt. Durch seine evokative Wirkung vermischen sich die Fragmente sowohl des individuellen als auch des kollektiven Gedächtnisses und erschaffen eine andere Realität.

Alle meine Großeltern waren europäische Juden und hatten eine ambivalente Bindung zum Land ihrer Geburt, die sich noch verstärkte, als alle Zurückgebliebenen umkamen. Mit dem Tod dieser Großeltern wurde die Verbindung noch schwächer, da ich zur letzten Generation gehörte, die zumindest mit denen aufgewachsen war, die dieses Europa erlebt hatten. Wie kann man ehren, ohne zu trivialisieren? Wie erkennt man das Grauen in der Einfachheit der Aktion dieser Originalpostkarten, den Versuch, die Wahrheit mit der Menschlichkeit derer zu verschleiern, die möglicherweise ihre letzten Worte geschrieben haben? Ich weiß nur, dass es letztendlich die Erinnerungen und die Notwendigkeit, sich von Erinnerungen verfolgen zu lassen, die diese Arbeit geprägt haben.“

______________

.jpg)

"Halt"

Hanan Harchol, ein Enkel von Wilna-Opfern, erzählt von seinem beängstigenden Besuch in Auschwitz an einem frostigen Tag. Hier zeigt Hanan Harchols Postkarte die Elektrozäune von Auschwitz.

"Prisoners"

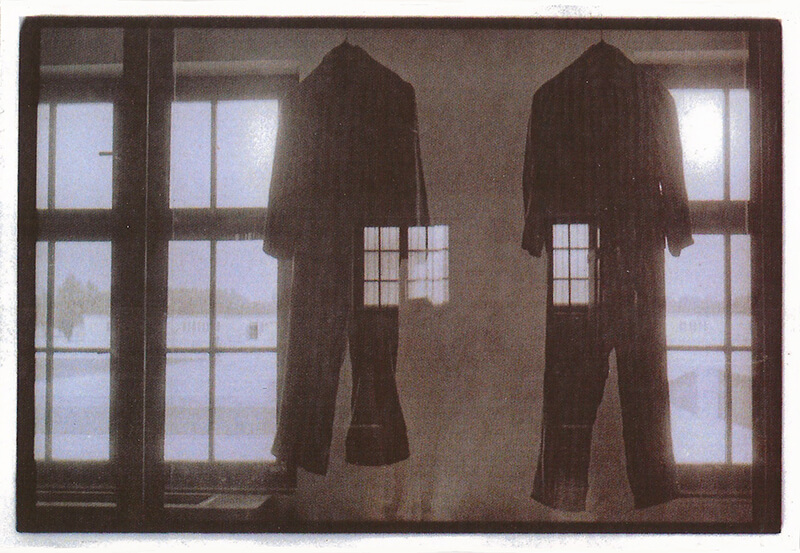

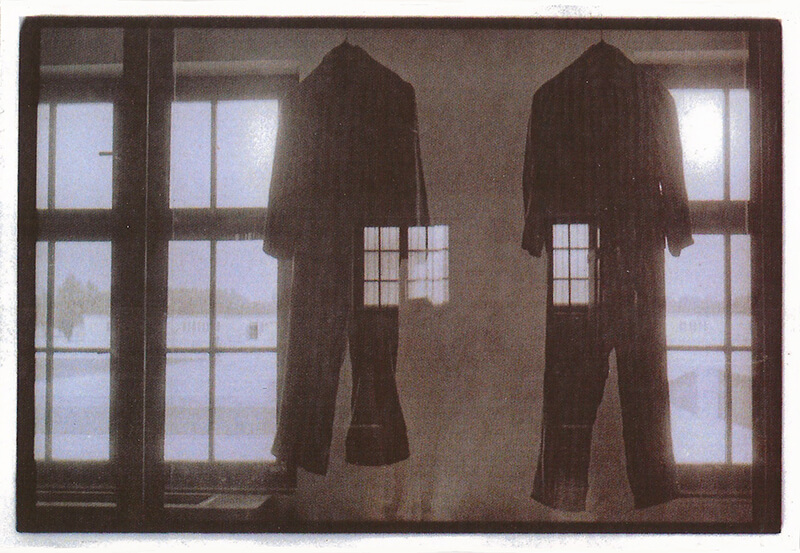

„Während meine unmittelbare Familie aus Israelis besteht, kamen die Eltern meiner Mutter aus einem Schtetl in der Nähe von Wilna. Meine Mutter hat den Großteil ihrer Großfamilie im Holocaust verloren. Im November 2004 besuchte ich zum ersten Mal Polen für eine Ausstellung meiner Arbeiten und unternahm einen Ausflug nach Auschwitz. Obwohl ich viele Filme über den Holocaust gesehen habe, hätte mich nichts auf die Erfahrung vorbereiten können, den Ort selbst tatsächlich zu erleben. Als ich dort war, lag Schnee auf dem Boden und ich erinnerte mich daran, wie kalt sich der Ort anfühlte und wie karg er wirkte. Ich erinnere mich, dass ich gelesen habe, wie ein kleines Kind zur Strafe gezwungen wurde, draußen barfuß zu stehen. Ich erinnerte mich an die unzähligen Fotos an den Wänden, auf denen die Gefangenen ihre gestreiften Uniformen zeigten. Ich erinnere mich an den Stacheldraht überall. Ich erinnere mich, wie ich in die Gaskammern ging und die Öfen sah. Das Schlimmste war wahrscheinlich, zu sehen, wie real es war. Ich habe es mir immer als einen surrealen Ort vorgestellt, der nicht identifizierbar ist. Aber alles wurde von Menschen geschaffen und getan. Ich sah Ziegelsteine, Fenster und Türen. Sogar die Haupttür zu den Gaskammern (viel kleiner als ich es mir vorgestellt hatte) mit Scharnieren und einem alten Schloss.“

______________

.jpg)

„Ich war 2001 für die Dreharbeiten zu „Der Pianist“ in Polen. Ich spielte die Rolle von Wladyszlav Szilman, dem jüdischen klassischen Pianisten, der während des Zweiten Weltkriegs wie durch ein Wunder die Besetzung Warschaus im Verborgenen überlebte. Der Film basiert auf seinen Memoiren. An einem meiner freien Tage besuchte ich Auschwitz und machte dieses Foto.“

______________

.jpg)

Fotodatenbank neuer Häftlinge in Auschwitz.

______________

.jpg)

Abeles erzählt anhand eines seiner Lieblingsthemen, nämlich Pferde, die Geschichte seiner Familie, die während des Holocaust ums Leben kam. Alle außer dem Familienpferd.

______________

.jpg)

„Das Bild, das ich dieser Ausstellung geschickt habe, enthält die Last der Erinnerung aus der Welt der Toten.“

______________

.jpg)

„Die Karte stammt aus einem hebräischen Sprachatlas von 1928. Die beiden aus der Karte ausgeschnittenen Gebiete sind das Land Ungarn und der Ort für eine Briefmarke in legaler Post.“

______________

„Eine gefangene und verzweifelte Frau, die in Auschwitz inhaftiert ist, wird gezwungen, eine ‚beruhigende‘ Postkarte an ihre Lieben zu Hause in Ungarn zu schicken, auf der sie Lügen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen im fiktiven Arbeitslager Waldsee verbreitet. Entsetzt über die Täuschung, an der sie teilnehmen muss, und unfähig, die schreckliche Wahrheit der Deportation durch die diktierte Nachricht zu vermitteln, greift sie zu der einzigen Methode, die sie sich vorstellen kann, um der Nazi-Zensur zu entkommen. Sie ritzt das jiddische Wort „Lügen“ auf die Vorderseite der Karte und hofft nur, dass die Empfänger die Karte genau untersuchen und die Schnittkanten der Buchstaben finden, die auf die Wahrheit hinweisen. Die Karte zeigt ein idyllisches Bild des bewaldeten Sees, der den ungarischen Familien, die seit langem an den Urlaub am Plattensee gewöhnt sind, so vertraut und lieb ist. „Schöner Waldsee“, verkündet die Art-déco-Grenze. Die Empfänger haben die Ränder des Wortes „Liganat“, „Lügen“, entdeckt und die verborgene Botschaft enthüllt, die die trügerische Gelassenheit der geliebten Szene widerlegt. In ihren Gedanken ergießt sich Asche aus den abgetrennten Kanten und kündigt Zerstörung an.“

______________

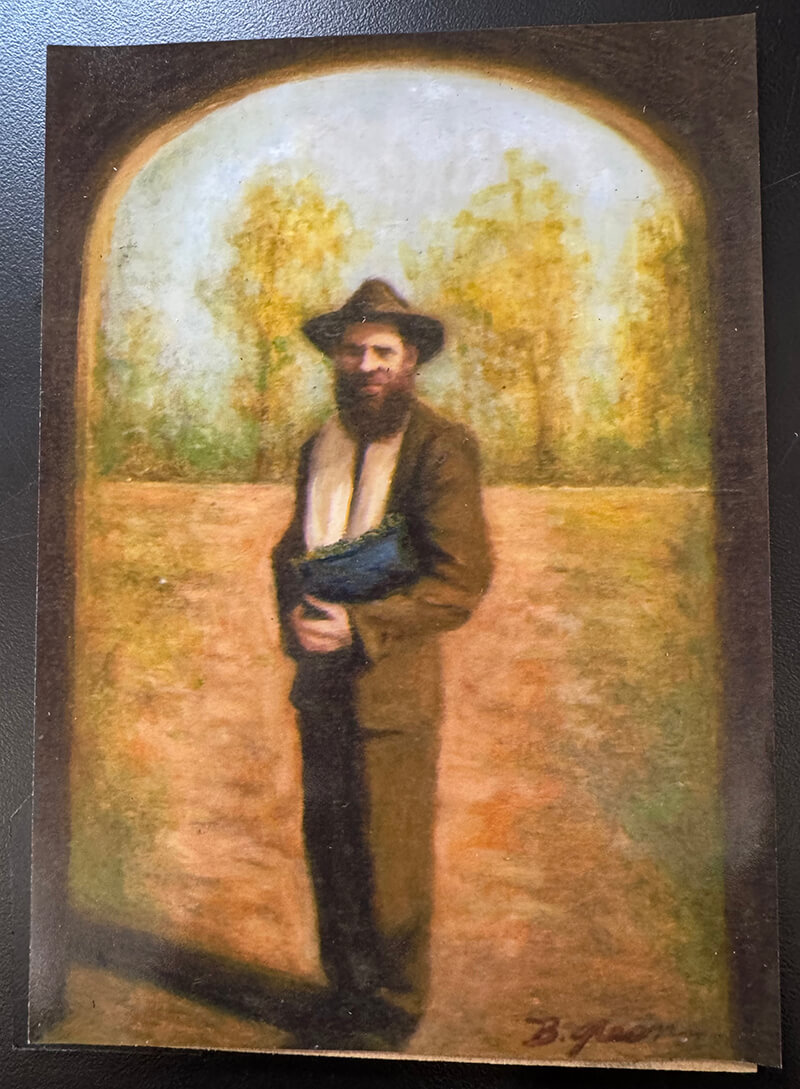

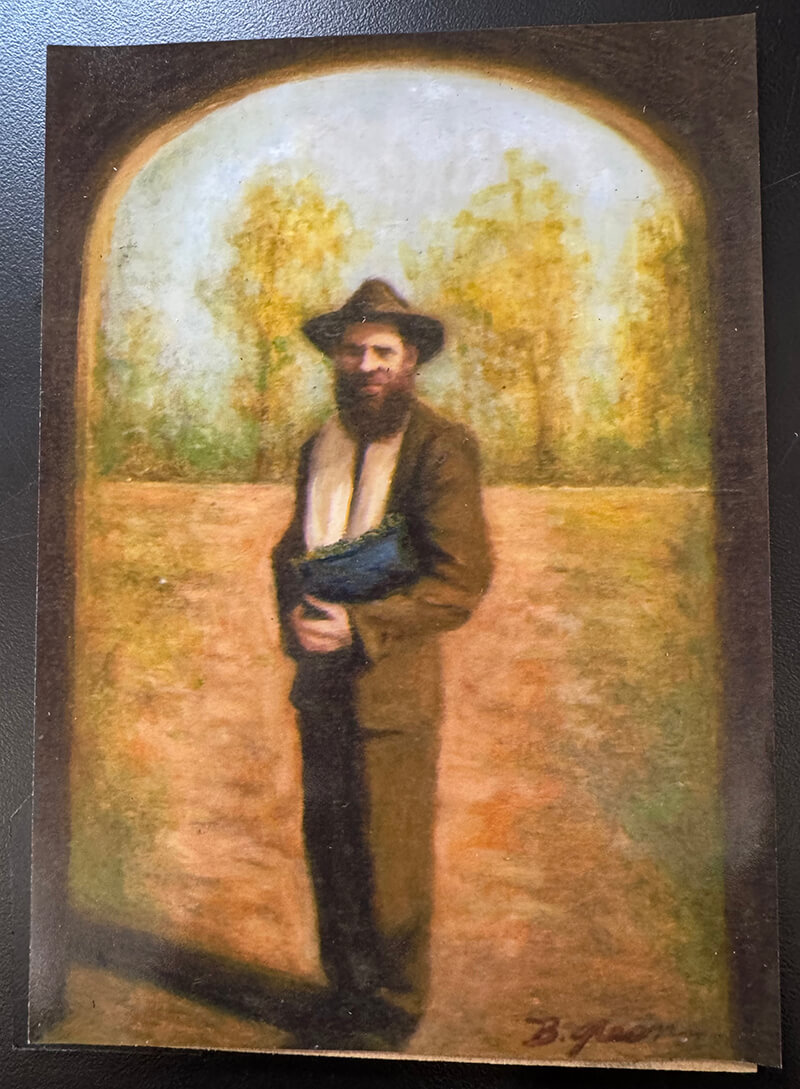

„Im Grunde mache ich ‚die Figur‘. In diesem Fall befindet sich die Figur in einer Umgebung, die für die Komposition ebenso entscheidend ist wie für das Ganze. Ich habe mich entschieden, einen Mann auf dem Weg zur Synagoge als Ausdruck der Normalität und des Alltags darzustellen. Dieser Mann schaut dich an und sagt: „Ich praktiziere meine Religion, du kannst das Gleiche tun.“ Für mich spricht die Figur immer zu Herzen.“

Kopie einer Originalpostkarte

______________

.jpg)

Der südafrikanische Künstler William Kentridge wählte die Karte als eine mehrdeutige Schöpfung, ein Hilfsmittel zur Orientierung in der Realität und zugleich eine sehr starke Abstraktion. Durch den „höheren Standpunkt“ der Abstraktion macht die Karte den Schrecken und das Entsetzen unsichtbar. Auf den Luftaufnahmen von Auschwitz, die von den Alliierten angefertigt und vor Kurzem veröffentlicht wurden, ließen sich bei entsprechender Auswertung sogar Spuren von auf dem Appelplatz stehenden Menschen erkennen. Wir können tatsächlich davon ausgehen, dass sie zwar identifiziert wurden, aber abstrakt und unerkannt bleiben durften. Im Zusammenhang mit der Waldsee-Lüge beschuldigt das Vorhandensein des authentischen Dokuments die nutzlose Wahrheit, den buchstäblich höheren, außenstehenden Standpunkt. In seinem Beitrag übernimmt Kentridge bewusst die distanzierte Perspektive der Karte auf eine Realität, die aus der Nähe betrachtet unweigerlich schrecklich wäre. Sein Ansatz dramatisiert unsere Fähigkeit, von der Anerkennung des Leidens anderer abzustrahieren; Er enthüllt aber auch die beunruhigende Wahrheit, dass eine historische, sachliche Betrachtung allein nicht ausreicht, um den Holocaust zu studieren und zu verstehen.

______________

.jpg)

„Isaacs Schrecken war noch nie so echt wie auf den Postkarten aus der Shoah.“

______________

.jpg)

Dieses Werk ist mit dem jiddischen Ausdruck „Och un vai!“ betitelt. Er bedeutet „Pech!“ oder „Unglück“.

______________

.jpg)

„Als junger Student in Deutschland, der in den 1920er Jahren eine konfessionell nicht gebundene Schule besuchte, nahm mein Vater an den erforderlichen Kunstkursen teil. Jede Woche musste er eine Aufgabe vorbereiten. Die Arbeit wurde normalerweise in zwei Teile geteilt, mit einer Aufgabe pro Woche in jeder Hälfte. Auf einer leeren Hälfte eines dieser Blätter standen die Worte „Israeliten hatten feiertag“, geschrieben von meinem Vater. Die Übersetzung dieses Satzes lautet „Juden haben einen Feiertag.“ Anscheinend war das der Grund, warum er die Aufgabe dieser Woche nicht erledigte. Obwohl mein Vater in diesem Jahr den jüdischen Feiertag feierte, musste er Jahre später wegen des Aufstiegs des Nationalsozialismus aus seinem Heimatland fliehen. Da die ungarischen Juden, die nach Auschwitz geschickt wurden, irreführende Postkarten an ihre Familien schicken mussten, dachte ich, die Worte meines Vaters zu verwenden: „Israeliten hatten feiertag“, wäre ein passender Titel und ein passender Spruch für meine Postkarte. Ich kann mir vorstellen, dass die Juden von Waldsee gezwungen wurden, eine Nachricht wie „Juden haben Feiertag“ an ihre Verwandten zu senden, um ihnen zu versichern, dass dort, wo sie waren, alles in Ordnung war und dass sie sich ihnen auch in Waldsee anschließen sollten. Das auf meiner Karte abgebildete Kunstwerk ist eine Zusammenarbeit einiger Bilder meines Vaters und meines eigenen.“

______________

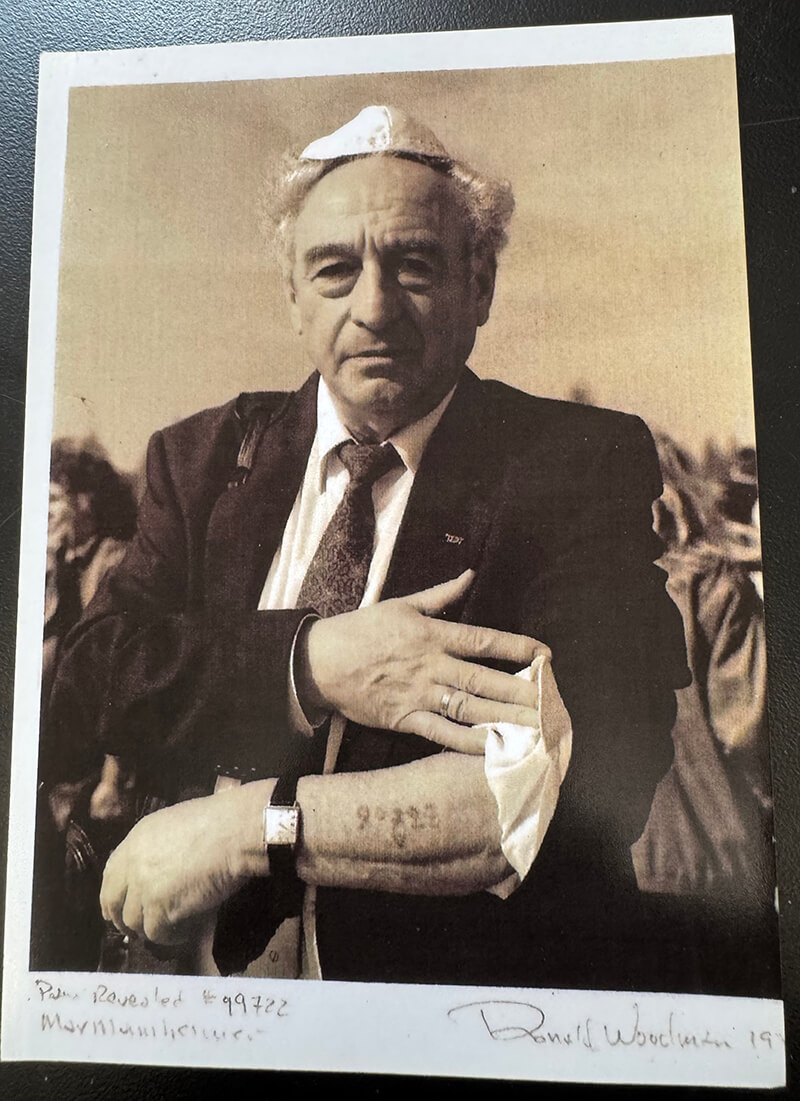

.jpg)

„1984 war ich zum ersten Mal in Israel. Ich war dort, um für eine deutsche Zeitschrift über die Ankunft der äthiopischen Juden zu berichten. Ich fühlte mich in Israel nicht wohl. Ich erinnerte mich daran, wie mein Vater (ein Nichttrinker) 1948 in Brooklyn, in der Nacht, in der der Staat Israel ausgerufen wurde, ein großes Glas Schnaps füllte, und wie glücklich er war. Sein Vater und sein älterer Bruder waren in Russland getötet worden. Gegen Ende meiner Reise ging ich nach Yad Vashem und das erste, was ich sah, waren diese geisterhaften Gestalten, die aus dem Nebel auftauchten, und da wurde mir klar, dass es nicht mein Land war, sondern ich einer seiner Menschen.“

______________

.jpg)

„Die Menora, der siebenarmige Leuchter, ist mit ihren von der Natur inspirierten baumähnlichen Zweigen, Blumenzweigen und Mandelblütenbechern seit der Antike ein Symbol des jüdischen Volkes. Wie in Exodus beschrieben und von Bezalel, dem ersten Künstler der Bibel, in Gold geschaffen, erstreckt sich dieser Baum des Lebens und des Lichts in einem Kontinuum der Hingabe an Gott. Auf meiner Postkarte ist die Menora zerbrochen, eine Kerze fehlt, sie ist unsymmetrisch, schmucklos und die Lichter sind ausgeschaltet: ein Hinweis auf den Tod und die Zerstörung, die im Lager stattfinden. Ich habe die Postkarte heute an mächtige Juden geschickt, die das Piktogramm erkennen würden, und an Jimmy Carter, damit er dem Rest der Welt von dem Horror erzählen kann.“

______________

.jpg)

Diese Postkarte zeigt, wie Waldsee ausgesehen haben könnte, mit einer kurzen Nachricht, die einem geliebten Menschen die Hoffnung gibt, dass „alles in Ordnung ist“.

______________

.jpg)

„Aufgrund der menschlichen Sinnsuche bleibt der Holocaust ein fesselndes Thema in allen Formen der Kunst. Wir kämpfen um Selbstdefinition und kulturelle Definition, während wir in einer Welt leben, in der immer noch korrupte und fehlerhafte Führungen inmitten menschlicher Selbstzufriedenheit Verrat und Brutalität gegenüber den Schwachen und Entrechteten ausüben. Mit dieser Ausstellung ehren wir das zerstörte und verkrüppelte Leben unserer Märtyrer, indem wir unsere Bemühungen bekräftigen, Hass und Passivität durch Kunst, durch Gemeinschaft, durch Wissen und durch Handeln zu bekämpfen.“

______________

.jpg)

„Im Oktober 1944 stürmte ein Mann über den Todesstreifen in den Elektrozaun, bevor SS-Wachen in den Türmen auf ihn schießen konnten. Zu dieser Zeit wurden auch Postkarten mit der Absenderadresse „Waldsee“ verschickt. Die Erinnerung hallt nach und das Echo bleibt bestehen. Die Zeit hat [mein] schmerzhaftes Bild nicht geheilt, und Rückblenden bleiben bestehen. Das ist der Moment, in dem ich meine überfällige Postkarte verschicke.“

______________

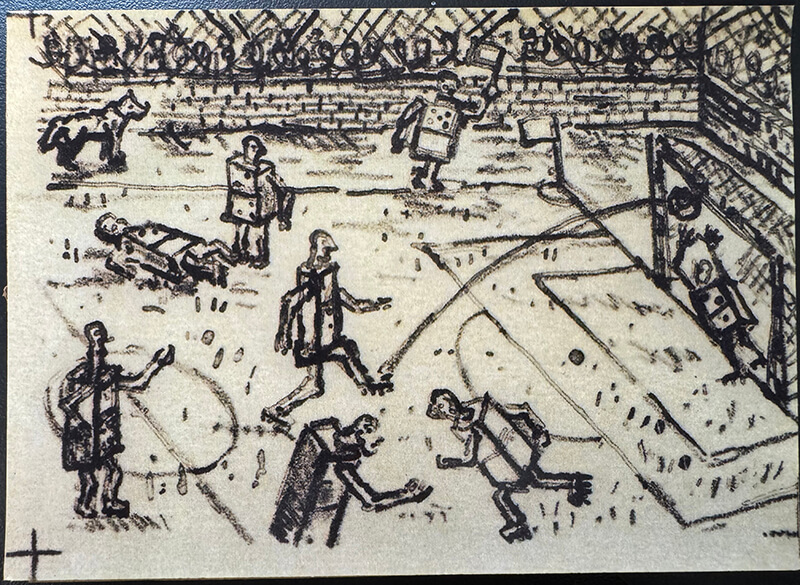

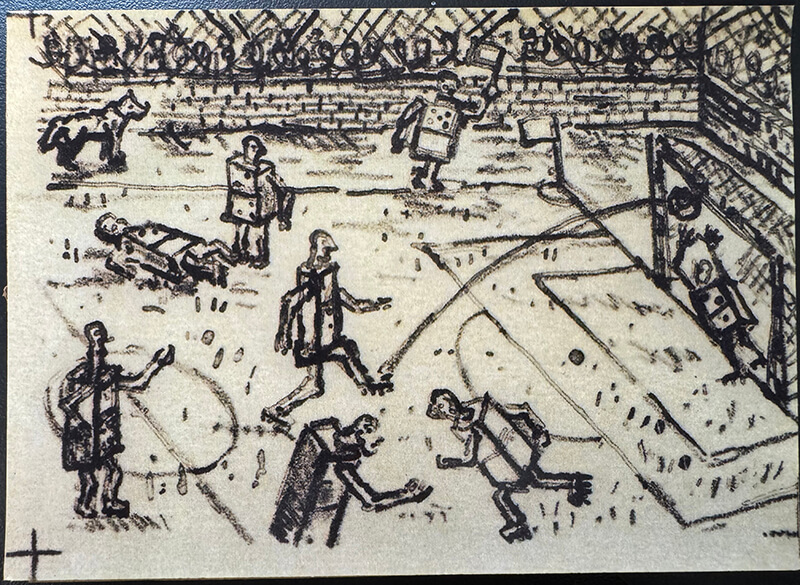

„Da den Waldsee-Postkarten Bilder fehlen, dachte ich, dass ich diese Lücke füllen sollte. Meine Lithografien sind Skizzen über das Leben in den Lagern, typische Momente, die auf Fantasie, Albträumen und persönlichen und kollektiven Dokumentationen basieren. Die Figuren in meiner Zeichnung tragen Dominosteine. Sie beziehen sich auf meine früheren Skulpturen, die Domino-Menschen. Ich wollte dieses Konzept noch einmal verwenden, weil Dominosteine für mich wie Uniformen – kastenartige Kostüme – und damit absurd sind. Sie sehen auch aus wie Särge oder Ziegel; Sie verdeutlichen mir die Irrationalität und Sinnlosigkeit der gesamten Situation. Ein weiterer Aspekt ist, dass sie sich auf Spiele beziehen: In meinen Postkartenskizzen ist das Spiel noch nicht vorbei – es kommen noch Endspiele.“

______________

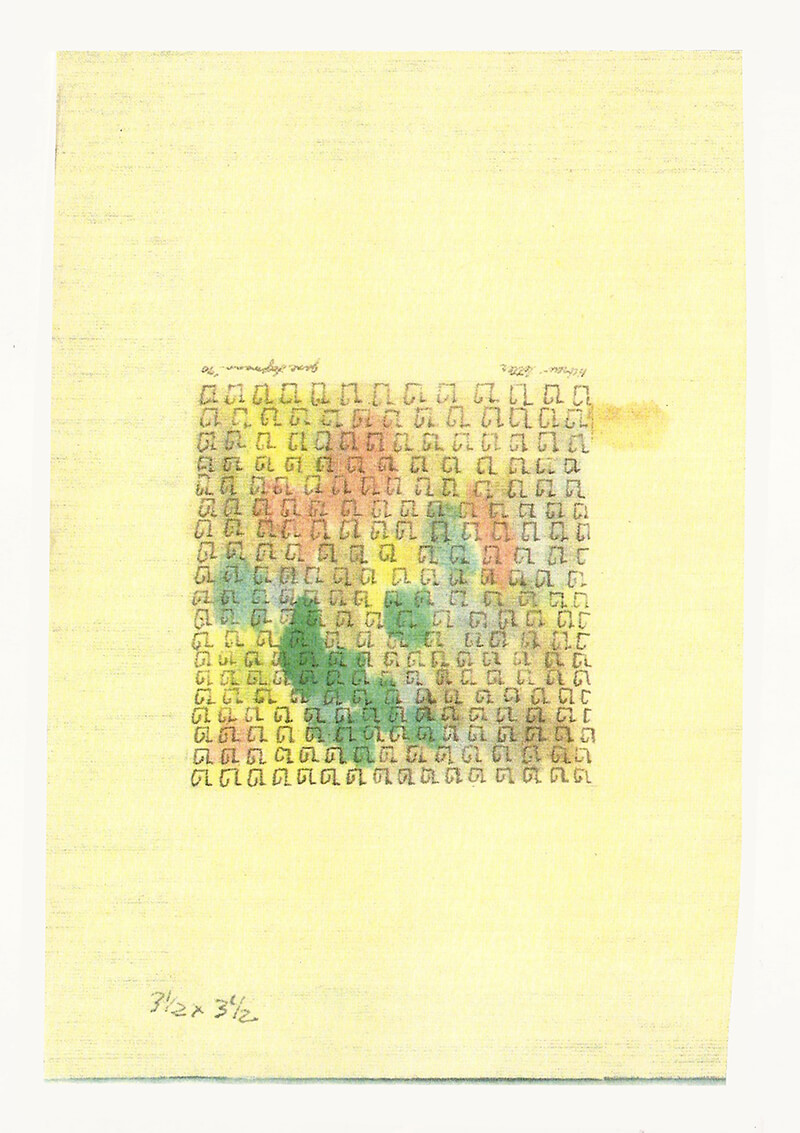

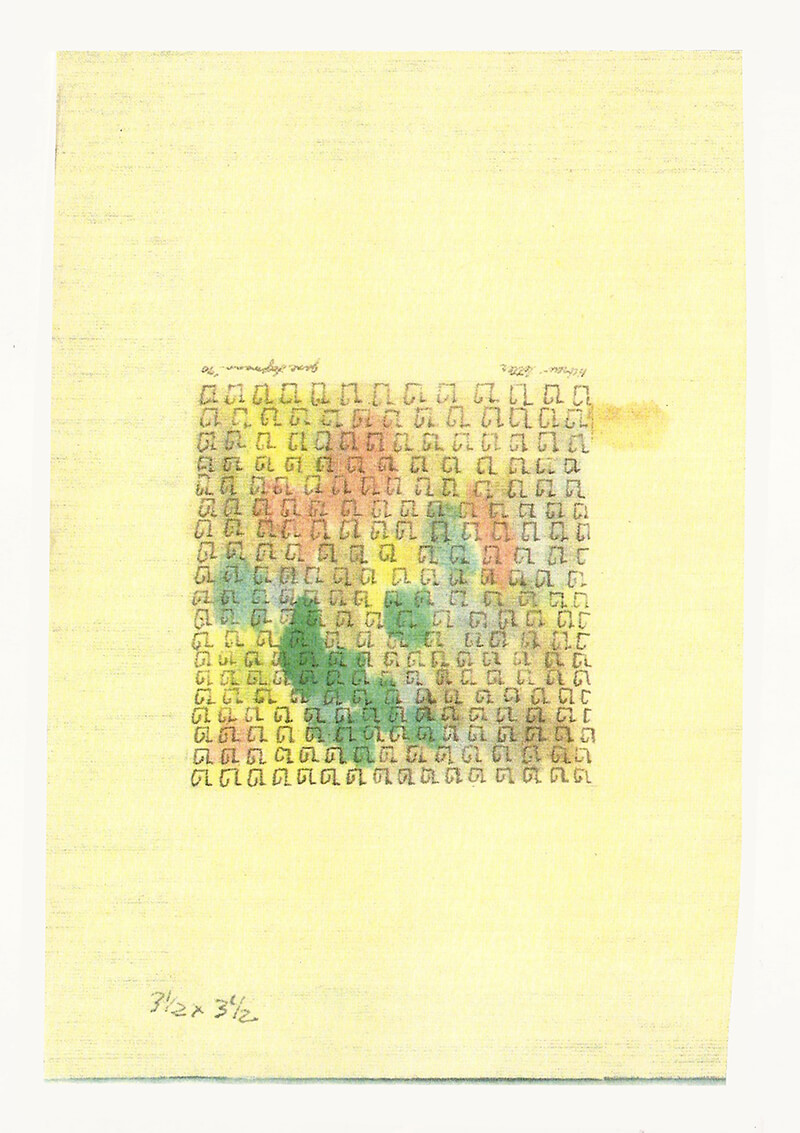

„Buchstaben sind linear und repräsentieren klangerzeugende Elemente in der Sprache. Ich wollte dies visuell und konkret darstellen. Indem ich mir einen hebräischen Buchstaben entlehnte, wollte ich auf die Kraft und das universelle Geheimnis hinweisen, das die Sprache umgibt.“

______________

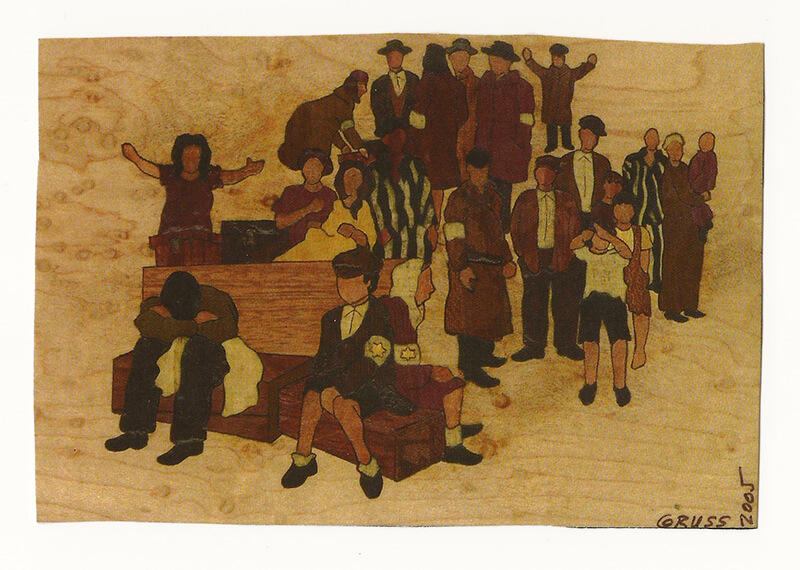

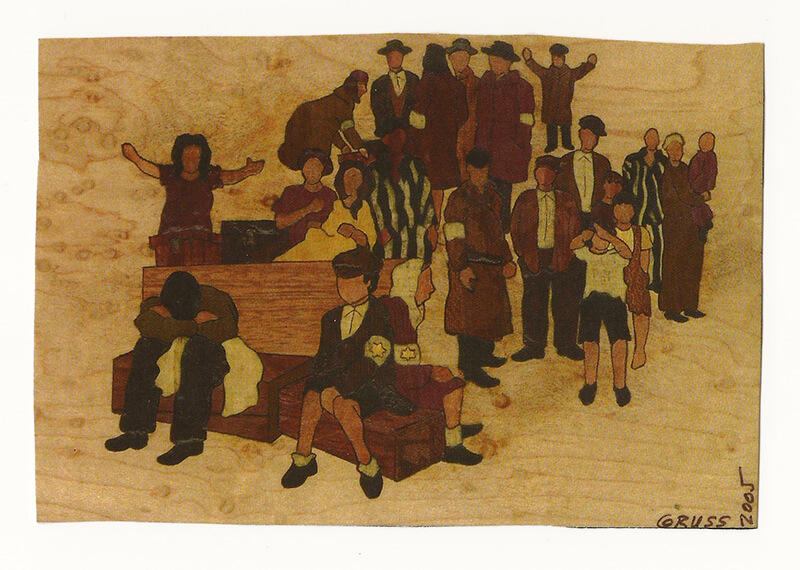

„Wenn man sich die Qual vorstellt, die das europäische Judentum zur Zeit des Holocaust durchgemacht hat, fällt mir als Erstes das Bild der jüdischen Koffer ein. Der Koffer war die Erinnerung an ein Zuhause und ein Leben, das nicht mehr existierte, und er wurde mühsam getragen, bis er ein tragisches Ziel erreichte. Lorelei und ich entschieden uns dafür, Individuen ohne ihr Gesicht darzustellen, da ihnen die Essenz der menschlichen Existenz genommen wurde. Dennoch können wir in ihren Gesichtsausdrücken deutlich die Angst und Verzweiflung des Augenblicks erkennen.“

______________

„Auf unserer großen Europareise im Jahr 1985 haben mein Mann, mein zwölfjähriger Sohn und ich wunderschöne Sehenswürdigkeiten gesehen, aber bis heute verfolgen mich die Bilder des Grauens, auf die wir unterwegs in Museen gestoßen sind. Ich kann im Tower of London immer noch die grotesken Schreie von Wachspuppen sehen und erinnere mich an Folterbilder in einer Villa an der Riviera. Fein geschnitzte winzige Holzfiguren in mittelalterlicher Kleidung beschäftigten sich damit, nackte Miniaturfiguren auf Rechen auseinanderzureißen oder sie mit Eisen zu verbrennen. In Dachau, dem ehemaligen Konzentrationslager, enthielt die Museumsausstellung Artefakte, die auf Anhieb gefunden wurden, und man konnte überall Geister spüren.“

______________

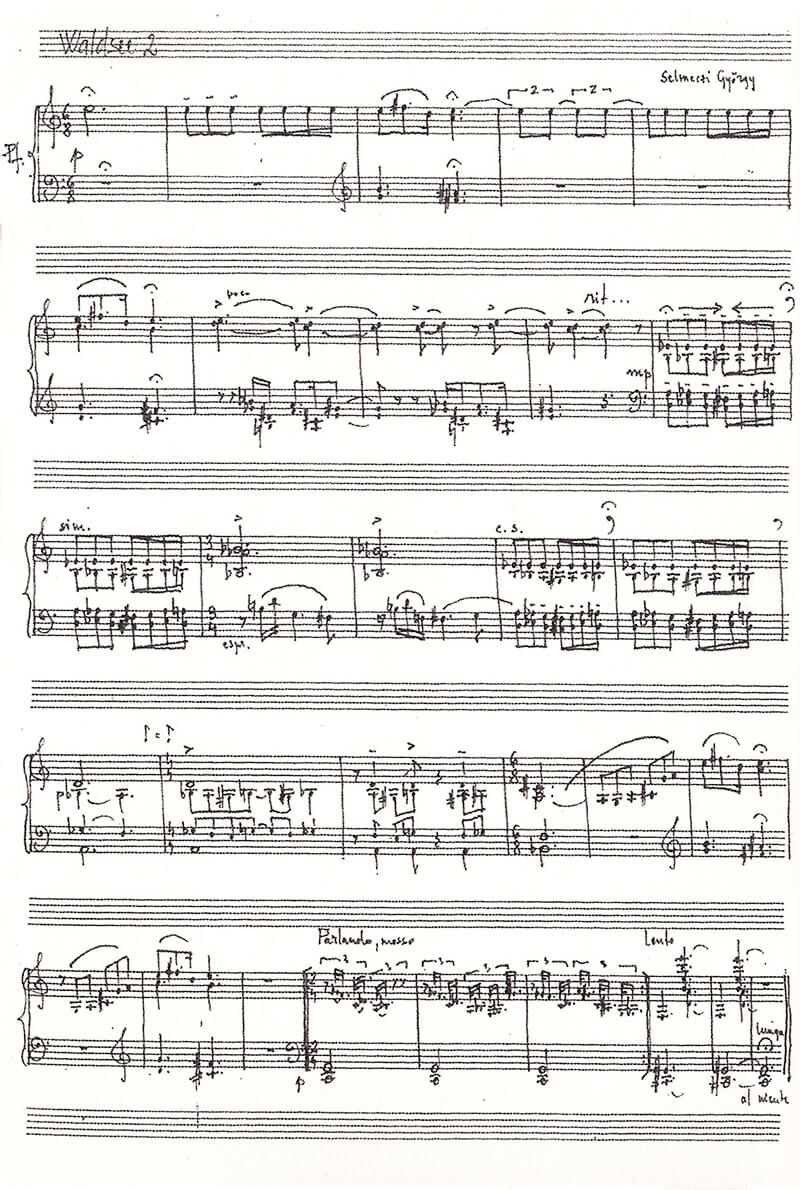

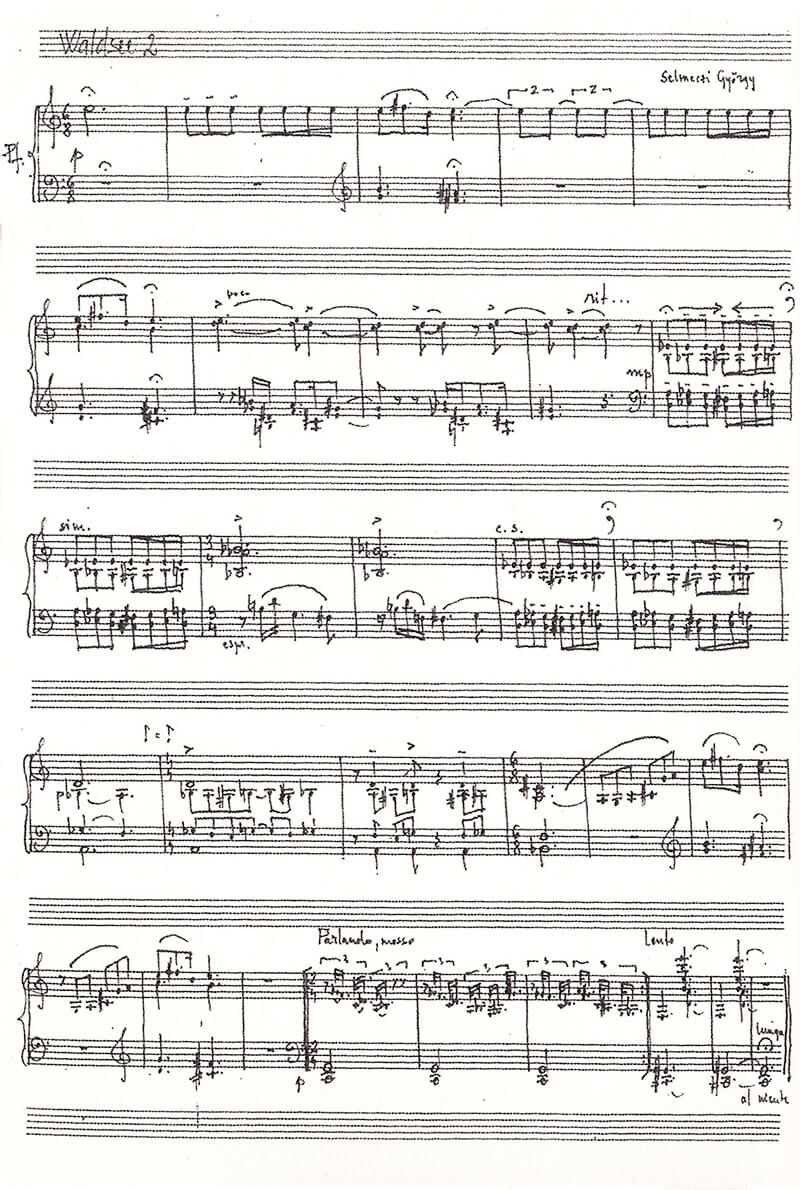

„Ich war sein Favorit! Natürlich hätten die meisten seiner Schüler genauso denken können. Während der endlosen Schubert-Kurse, der Interpretation von Diabellis Variationen, der Entschlüsselung der Geheimnisse einer Bartók-Sonate oder beim Üben von Tonleitern im Klassenzimmer 112 war er der in strahlendem Licht leuchtende Universalkünstler, der kindliche Gelehrte, der Professor der unendlichen Kreise des Wissens. Er hat es nie erwähnt... Von ihm wussten wir nichts davon, er hat uns nur beigebracht, wie der langsame Satz des Schumann-Quintetts von innen heraus klingen sollte, um die Sackgassen der Zwangsarbeit zu überstehen. Er lehrte uns nur, dass selbst die schrecklichsten Schmerzen durch op. toleriert werden könnten. 109, ganzes Op. 111 könnte Ihnen helfen, in Würde zu sterben. Schubert bringt Ihnen das Lächeln bei, Debussy das Nachdenken, Bach fördert Ihr Selbstvertrauen, Mozart motiviert unsere Motivation, Bartók lehrt Sie, wer Sie sind. Er war ein rumänisch-ungarischer Jude. Sein Name war György Halmos. Unvergesslich, er lebt ewig.“

______________

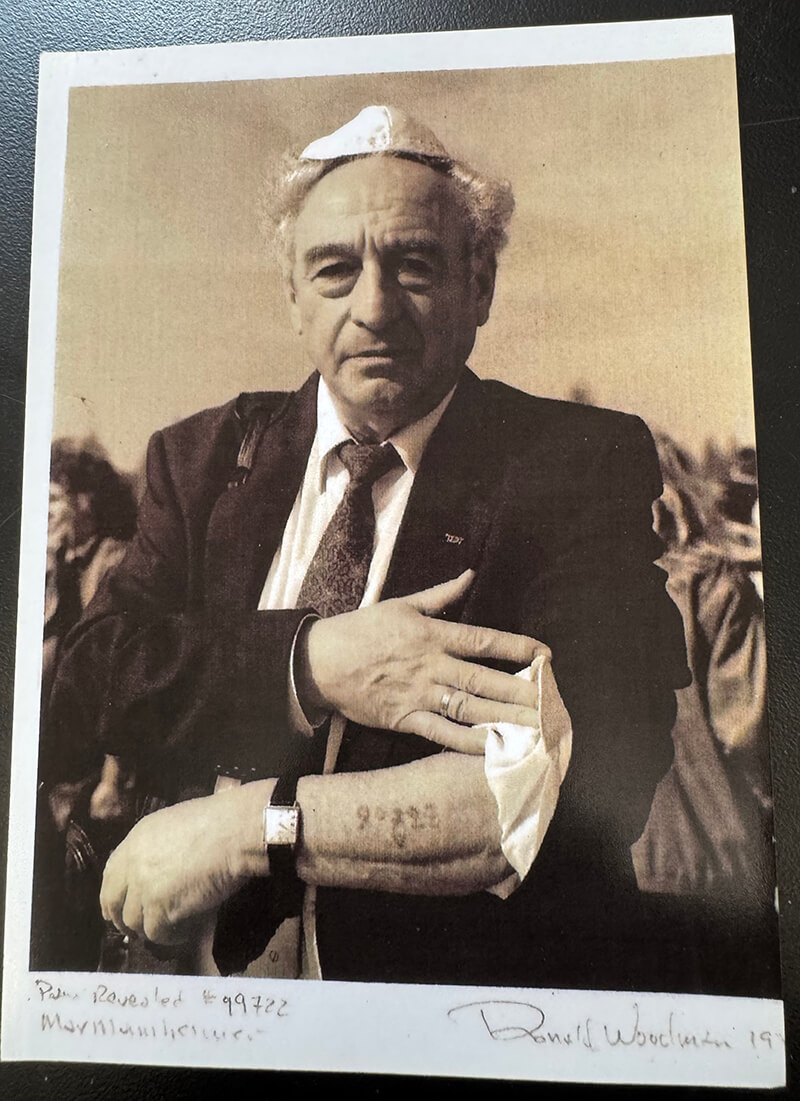

„Kunst hat eine lange Geschichte darin, den menschlichen Zustand zu bezeugen und/oder zu dokumentieren. Mit dem Aufkommen der Fotografie dienen Fotografien als Beweismittel und historische Aufzeichnungen globaler Ereignisse ... 1985 begannen meine Frau, die Künstlerin Judy Chicago, und ich eine achtjährige Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust. Unsere Reise führte uns zu vielen Holocaust-Museen und -Archiven auf der ganzen Welt. Wir reisten zweieinhalb Monate lang durch die „Landschaft des Holocaust“ und besuchten Konzentrationslager, Massakerstätten, Vernichtungslager, verlassene jüdische Ghettos und Friedhöfe sowie Archive und Museen.“

______________

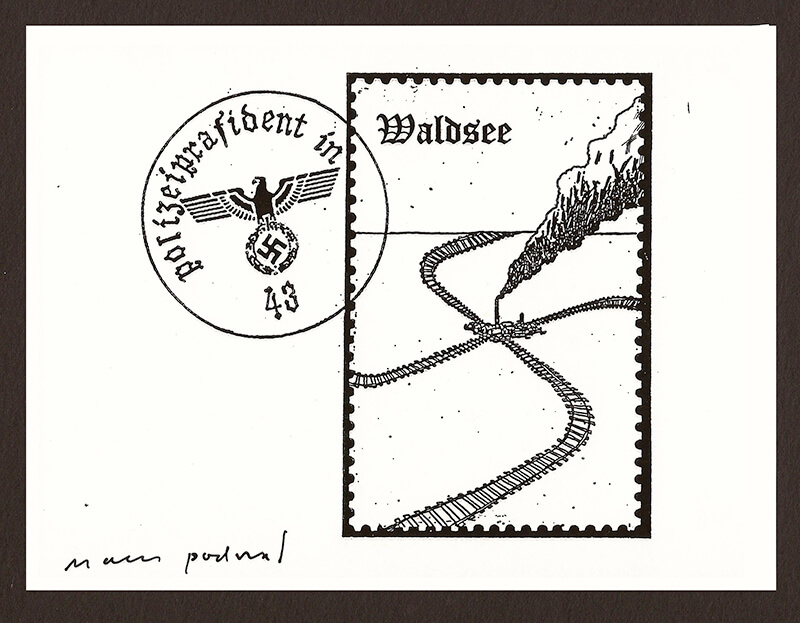

Mark Podwals Schwarz-Weiß-Zeichnung von Bahngleisen, die ein Hakenkreuz bilden, mit einem rauchenden Krematorium in der Mitte, ist ein eindringliches Bild. Es ist ein Sinnbild von Macht und Bürokratie – ein runder Nazi-Stempel durchschneidet das Rechteck. In seinem Kommentar erzählt Podwal von seiner Familie, die – mit Ausnahme seines Onkels David – aus Polen in die USA floh. US-Zollbeamte verweigerten seinem Onkel die Einreise in die USA. David wurde nach Polen zurückgeschickt, von den Nazis gefangen genommen und starb in Auschwitz. Podwal kritzelt seine Unterschrift in die linke untere Ecke und „besitzt“ das Bild.

„Ein Waldsee inmitten von Tannenwäldern kann den ruhelos gewordenen Menschen an sein verborgenes Schicksal mahnen. Mit seinem stillen, durchsichtigen Wasser mag er zum Sinnbild einer gefährlichen Klarheit zu werden und damit zum Verderben. Man kann sich zu dem Waldsee so hingezogen fühlen, dass man jährlich zu ihm zurückkehren muss wie zu einem Familiengrab; nur droht er den Weg zum Meer zu versperren. Ein Waldsee spiegelt an seiner Oberfläche, wie die menschliche Seele, alles wider, was ihm erscheint, aber keiner sieht auf den Grund. Die Gestirne ziehen täglich über den Waldsee hinweg, um ihn herum wechseln die Jahreszeiten, er aber bewahrt in allen Wandlungen seine letzten Geheimnisse….so gibt es diesen Waldsee in Wirklichkeit natürlich nicht. Aber bekannt war er eine Zeitlang, als einige Gruppen von Verhafteten damals aus Ungarn nach verschiedenen Konzentrationslagern verschleppt wurden (das Reiseziel war unbekannt) erhielten einige ihren Familienmitgliedern gelegentlich Postkarten mit vorgedrucktem Text und eigenhändiger Unterschrift der Deportieren. Dies vermochte die Angehörigen um so mehr zu beruhigen, als der Stempel der Karte lautete: „am Waldsee.“ “

Carl Laszlo, Ferien am Waldsee. Erinnerungen eines Überlebenden

„Erinnern ist Arbeiten an der Zukunft.“

Aleida Assmann

„Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“

Max Mannheimer

"Erinnern heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Innern wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit."

Richard von Weizsäcker, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Rede zum 40. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus, am 08.Mai 1945

„die Erinnerung ist ein leiser Schrei, den wir den künftigen Generationen schulden.“

Didier Burkhalter, Bundespräsident der Schweiz

„Vergesslichkeit führt ins Exil, in der Erinnerung liegt das Geheimnis der Erlösung.“

Jüdische Weisheit

“A Tale of Two Cities: CLV Waldsee in the Crucible of History and Memory,” collaborative research project conducted by Concordia College students Casey Coste, Ivy Durand, Colleen Egan, Allison Hennes, Jarret Mans, Robert Meints, Samara Strootman, Angela Summers, for their History 210: Introduction to Historical Inquiry course in the fall of 2019. Written under the supervision and guidance of their professor, Dr. Sonja Wentling, history professor at Concordia College.

Alma on Dobbin. “Waldsee 1944. Berlin, Ulm, and New York City, May 1, 2005 through December 31, 2005.”

Bachman Rolf. Vorstandsmitglied des Jüdischen Kulturvereins. Grußworte zur Eröffnung der Ausstellung „Waldsee 1944. Schöne Grüße aus Auschwitz“.

Braham, Randolph. The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary (New York: Columbia University Press, 1994), Vol. 2, p. 653.

Burkhalter, Didier, Bundespräsident der Schweiz zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Montag, 27. Januar 2014. „Die Erinnerung – der leise Schrei, den wir den künftigen Generationen schulden.“

Csányi-Wills, Michael. “3 Songs “Budapest, 1944”: No. 1. The Waldsee Postcard,” Songs with Orchestra, Toccata Classics, 2016.

“Eichmann Trial -- Session 52 -- Testimony of Pinhas Freudiger,” United States Holocaust Memorial Museum.

Hermann Krumey – 01, Eichmann, Adolf, The Trial of Adolf Eichmann, The Nizkor Project.

Hermann Krumey – 02, Eichmann, Adolf, The Trial of Adolf Eichmann, The Nizkor Project.

„Judenvernichtung: Der Stellvertreter.“ In: Der Spiegel, Nr. 18, 1964 (online).

Jüdische Nachrichten, Üdvözlet Auschwitzból. In: hagalil.com.

Kertész, Imre. Fatelessness (London: Harvill, 2005; first published in 1975).

Kornbluh family papers, U.S. Holocaust Memorial Museum.

Laszlo, Carl: Der Weg nach Auschwitz und Ferien am Waldsee: Erinnerungen eines Überlebenden. Wien: Dvb-Verlag, 2020. Originalausgabe Basel: Peter Rippmann, 1955.

Levai, Jeno, ed. Eichmann in Hungary: Documents (Budapest: Pannonia Press, 1961), p. 42.

Lustig, Oliver. “am Waldsee.” Concentration Camp Dictionary. Holocaust Survivors’ Network,

Remember the Children: Daniel’s Story, for ages 8 and up: Video, U.S. Holocaust Historical Memorial Museum.

Symonatis, Mark. “The Destruction of the Jews of Greece.” Holocaust Education & Archive Research Team, 2007.

The History Place. Genocide in the 20th Century.

Thurai, Hedvig. “Waldsee 1944 postcard exhibition: a 'woodland lake' in Auschwitz.” Judaism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought, September 22, 2006.

„Waldsee“ postcard (front) 15.07.1944, Sammlung Holocaust Memorial Center.

Wecker, Menachem, Postcards from (Death) Camp Waldsee-1944, 2B Galeria, Budapest

Wertheim, Anne-Ruth. A Special Postcard: Speaking out against Concentration Camps, by a Survivor. Note: this article tells the story of Japanese prison camps for Jews.

“Witness Testifies on Gestapo Forcing Jews to Misguide Relatives,” Jewish Telegraphic Agency, Daily News Bulletin, May 28, 1964.

In the German language, Waldsee means an idyllic landscape: a small lake located in the forest. Over 25 lakes in German-speaking Europe bear this name. Waldsee is also a geographical location. Several cities and communities are called Waldsee.

Between 1942 and 1945, the Nazis invented the fictitious name “Waldsee” to dupe their victims and their family members about their fate in the concentration camps. Before being sent to the gas chambers at Auschwitz, Hungarian, Greek, and most likely other Jews in the camp were instructed to fill out a postcard to tell friends and family back home that they were doing well. The postcards were postmarked “Waldsee” to make the recipients believe that the sender was having fun in a picturesque place. The text was always almost the same: “I'm fine. I'm working." or "I arrived safely" or "We're fine. Come join us!"

However, hidden Hebrew characters were discovered on some Waldsee postcards that indicated Auschwitz as the true source of the postcards.

“I don't know at all how we found out (but some adults found out) that the destination of our trip was a place called Waldsee. When I was thirsty or hot, the promise contained in that name instantly invigorated me.”

Note: This citation is from "Fatelessness," a novel by Nobel Prize-winning Hungarian author Imre Kertész. The book’s young narrator describes how the Jews crowded onto trains were told of their supposedly idyllic destination: “Waldsee.”

“Shortly after our arrival [at Auschwitz-Birkenau] we received a postcard so that we could write home. We were only allowed to write in German, and anyway only a few reassuring words. My mother and I wrote to my aunt in Budapest. The sender was Waldsee.”

Note: this quote is from Auschwitz survivor Gábor Hirsch, who became a prominent Swiss activist for education about the Shoah (Holocaust).

Sandor Zafir was deported from the Satu Mare ghetto in Romania to the Auschwitz camp in Poland. This postcard was written on the day of Sandor's arrival at Auschwitz: April 6, 1944. The postcard says "at the forest lake," but Sandor was in Auschwitz. Sandor did not write the postcard himself; a camp employee wrote it for him in German. Sandor was asked to address the postcard to a family member and sign it. Sandor decided to send the card to his brother, who was a prisoner of a Hungarian labor battalion at the time. The text is meant to reassure the family that everything is fine. The differences between the employee's handwriting and Sandor's are clearly visible in the signature. The message reads:

“Dear brother! We arrived here safely, along with our entire family, and hope to be well employed. We are all healthy, like our father and mother. Please reply. Kisses.

Zafir Sandor”

Source: MuseeHolocauste.ca/en/resources-training/the-holocaust-in-romania/

The message on this prisoner postcard dated May 31, 1944, from the Auschwitz-Birkenau extermination camp to Kolozsvar, Hungary (now Cluj, Romania), reads:

"1944 V/31 At the Forest Lake [Waldsee]

Dear Göske,

I arrived safely, I am healthy. I hope to be busy in my job soon. You should write for Gabor, and you should write to me, what does your aunt Teréz write to you? I hope to write more soon. Kisses to you all,

Aladár."

The message is more detailed than usual for this postcard. It is possible that Dr. Aladár Barta attempted to communicate more than the Nazis permitted by making brief references to other people, for example, if they were deceased relatives or had special significance for the recipient. The bilingual German-Hungarian handstamp instructs the recipient to reply only by postcard (30 words) in German, addressed to the Society of Hungarian Jews in Budapest.

Aladár Barta’s location is listed as “am Waldsee.” Use of the word “am” in the German language implies that he was at a forest lake rather than in a town with that name. It was a ruse. He was in Auschwitz.

Source: SpungenFoundation.org/collection/en/frame-8/page-16/

On May 20, 1944, 33 year-old Agnes Bamberger, like many of her fellow Hungarian Jews deported to Auschwitz, was forced to write a false postcard to her relatives back home assuring them that she was healthy and doing well. The return address was listed as “Waldsee:”

“My dear ones, I feel fine. Hopefully you are all healthy. Please send an answer by postcard. I am healthy, I think of you a lot. I send many kisses to you

Agi.”

Agnes had been forced to write the misleading postcard just before being led to her death in the gas chambers.

During World War II, from early 1942 until late 1944 German trains delivered Jews from all over German-occupied Europe to the gas chambers of Auschwitz concentration camp, where they were killed en masse. An estimated 1.3 million people were sent to the camp, of whom at least 1.1 million died.

Most of those transported to Auschwitz were unaware of their ultimate destination. When they asked, an intentionally misleading answer was given: “Waldsee.” At the behest of SS leader Hermann Alois Krumey, who held a senior position in Adolf Eichmann's command, 30,000 postcards were distributed among the first deportees. Shortly before they were gassed, SS men often dictated to people what they had to write. A post stamp with the word “Waldsee” was already on the postcard.

In the summer of 1944, numerous postcards arrived in Budapest from a place called “Waldsee.” They were written by people who had recently been deported. The cards were sent to the Budapest Jewish Council, which forwarded them to the addressees.

A brief description of the “Waldsee postcards” continues the story:

"…a member of Budapest’s Jewish Council, which had been charged with delivering these postcards, noticed that the “Waldsee” postmark appeared superimposed over the name of someplace ending in “-witz.” Later, he discerned “Auschwitz” on a card sent to him by two acquaintances who had signed themselves with Hebrew words for “hungry” and “unclothed” to indicate their true circumstances. In fact, the SS dictated such postcards to concentration camp prisoners, often en-route to the gas chamber."

Pinhas Freudiger, a member of the Budapest Jewish Council, which had been charged to distribute these “false messages of hope,” noticed that the postmark “Waldsee” had been superimposed over a different address, eventually deciphered as Auschwitz. After the war, at the trial of Adolf Eichmann, Freudiger testified about how he discovered the truth about the postcards’ place of origin:

“We went to Krumey and asked him where Waldsee was. At first he replied ‘in central Germany;’ after that he said: ‘in Thüringen.’ We searched for it on maps, we found it, we did not find it. It may have been a small place. At any rate, the deception about Waldsee lasted for a long time, two weeks, three, four, until they realized it was not worthwhile to lie, that we knew the truth… I noticed that where ‘Waldsee’ had been written, there had been an erasure… I examined it and I saw the letters ‘ITZ’ were still visible on the postcard. Someone had made a mistake and had written ‘Auschwitz’ instead of ‘Waldsee,’ as they had been told to do. Afterwards he had erased it and had written ‘Waldsee.’ I took the postcard and, the next morning, I went to Krumey and said to him: ‘Our people are in Auschwitz and not in “Waldsee.”’... After that no more postcards came from ‘Waldsee.’ In actual fact, there was no longer any people who could write.”

The tactic of deception was not unique to the Shoah in Hungary. The Nazis employed similar tactics during deportations in many other countries.

We will be using the word “Shoah” rather than “Holocaust.” There is a specific reason for this which relates to our topic. The word “Holocaust” stems from the Greek holocauston, used in translations of the Hebrew Bible to refer to ritual sacrifice made in the Jerusalem temple, with the meaning “burnt offering.” Even though “Holocaust” tends to be used broadly in an historical and institutional context, the association of the destruction of European Jewry with “temple offering,” not surprisingly, has been considered highly inappropriate. Instead, the Hebrew word “Shoah,” meaning “destruction,” also with roots in Hebrew scripture, has been widely applied. Unlike “Holocaust,” which has been used more generically regarding acts of mass murder, “Shoah” is used uniquely regarding the persecution and mass murder of European Jews between 1933 and 1945. For a full discussion, see Yadvashem.org/PDF.

One key question we had to address was whether the Nazi deception obliged us to change our name. When some people hear about the “Waldsee lie,” their first reaction is of course: “Why not just drop the name?” We discussed this extensively. As our considerations progressed, we found guidance in an additional question: how may we best honor the victims? By abandoning the Waldsee name we would clearly disassociate ourselves from this horrible history. But we would also be abandoning an opportunity for remembrance. As the number of Shoah survivors and those with personal memories of World War II dwindle, the topic is in danger of fading from consciousness, especially among young people. We are first and foremost a learning community. That is why we decided both maintain the name Waldsee and accept a moral responsibility for its history. Knowing that the Nazis used the name to hide the realities of the Shoah means our decision to keep the name carries with it an obligation to expose the horrors of the Shoah. It imposes upon us an obligation to keep the memory of the victims alive. As one member of our community noted, “As Germanists in particular, we can never take a break from history. We need to be allies for its victims, and educators for the future.”

Our language village hosts a replica exhibition of the art exhibit “Waldsee-1944,” with permission of Hebrew Union College. Our villagers and staff can engage with these artistic renditions at Waldsee, and you are welcome to visit this exhibit as well as the Waldsee Tikkun Olam site. Here is more on the background and the stories the artists tell.

After World War II, some falsified “Waldsee” postcards came to the Budapest Jewish Museum. Inspired by the discovery of these postcards, András Böröcz, artistic director of the arts foundation Alma on Dobbin, joined fellow curators Robbin Silverberg and László Böröcz of Alma and 2B Gallery in 2004, to invite emerging, mid-career, and established international artists to submit a postcard-sized work of any medium reflecting on the Shoah in Hungary 60 years earlier. This memorial exhibition consists of 30 contemporary pieces of fine art, each in the form of a postcard. The media includes paint, pencil, collage, photography, computer manipulation, and mixed media. Each is accompanied by a short artist biography and artist statement that explains the concept behind their card. “Waldsee-1944” was originally presented in May 2004 at the 2B Gallery in Budapest, Hungary, as a tribute to the 600,000 Hungarian Jews who perished in World War II. The critically acclaimed show was a media sensation in Hungary, and focused attention on the hitherto little-known and misunderstood “Waldsee” postcards.

The original Budapest exhibition traveled to the Collegium Hungaricum in Berlin, Germany, and then traveled to New York City to the Museum at the Hebrew Union College from July 2005 to January 2006. The exhibition was extended by several months due to the acclaim it received. Additional artists were asked to join the exhibition in New York at the invitation of the original curators, Robbin Silverberg and András Böröcz, and by Laura Kruger of the host museum. The exhibit has also traveled to several other museums around the world, including the Donauschwabishes Zentralmuseum in Ulm, Germany. There, German artists joined the exhibition as well.

As Hedvid Turai observed, writing about this exhibition:

“The Waldsee postcard is a part of a densely woven texture of Nazi lies intended to disavow the genocidal reality of the concentration camp and help reconcile both victim and perpetrator to its intolerable nature.” He points out that this exhibition played an important role in Hungary beginning to address the murder of Hungarian Jews and continuing antisemitism in Central and Eastern Europe, a discourse long suppressed and distorted during the decades Hungary was under communist rule following World War II.

The exhibition was a joint effort of Alma on Dobbin Foundation and Hebrew Union College Museum.

Here are the artists, their pieces, and explanations for each artwork. With kind permission of Hebrew Union College.

.jpg)

Olmert illustrates the wish of many Hungarian Jewish families to subliminally hint to their relatives their fate in Waldsee.

______________

.jpg)

“In the end of 1941 my grandparents Yaffa and Natan Nuchimovich who were actors and directors of a traveling Yiddish theater in Romania, were deported to Transnistria and died there within a few months of their arrival. They were 40 and 42 years old. My father Misha Nuchi was 15 years old at the time. He survived the war and later named me after his father when I was born in Israel in 1951. My father spoke very little about his childhood or his parents and as a child I somehow understood that I was not suppose to inquire. When I was in my early thirties I became interested in the Holocaust and consequently it had a continual effect on my work for many years.”

______________

.jpg)

Morgan traces his Jewish roots far back before his father changed his name in 1927 from Morgenstern to Morgan. He can trace his lineage back to 1788 and has records of each person dating back from his father to his multi-great, great grandfather, the great Hasidic master, Menachem-Mendel of Kotzk. Like his illustrious ancestor, who spent his life searching for truth, Morgan too is searching for truth; the difference is that he uses pencil and paper, or paint and canvas instead of books and prayer.

______________

.jpg)

“I am particularly glad to be in this exhibition, because I have been exploring some very related themes in my work. In particular, I have been doing a series of paintings and drawings concerning the clandestine immigration to Palestine in the mid-40s. I’d like to dedicate this work to my late friend, Lily Hahn, a Hungarian Jew who miraculously survived Auschwitz.”

______________

.jpg)

“Though based on New York, I gather much of my imagery from the month each year I spend in Europe.

For me the resonance of European architecture is beyond the touristic, it conjures up the complex relationships of my own history and of those like me. It is the architecture that silently bears witness and, just as in the city I grew up in, contains the past in the present. Through its evocativeness, the fragments of both individual and collective memory mingle together to create another reality.

All of my grandparents were European Jews and shared ambivalent connections to the land of their birth, intensified when all who remained behind perished. The connection would become even more tenuous with the death of these grandparents as I was part of the last generation to have, at least, grown up with those who had experienced this Europe. How to honor without trivializing? How to recognize the horror in the simplicity of the action of these original postcards, the attempt to mask the truth, with the humanity of those who may have written their last words? All I know is that finally, it is the memories and the necessity to be haunted by memories that informed this work.”

______________

.jpg)

"Halt!

Hanan Harchol, a grandchild of Vilna victims, recounts his frightening visit to Auschwitz one frozen day. Here Hanan Harchol's postcard depicts the electric fences of Auschwitz.

"Prisoners"

“While my immediate family is Israeli, my mother’s parents came from a shtetl near Vilna. My mother lost most of her extended family in the Holocaust. In November of 2004, I visited Poland for the first time for an exhibition of my work and took a trip to Auschwitz. While I have seen many films on the Holocaust, nothing could have prepared me for the experience of actually witnessing the place itself. At the time I visited, there was snow on the ground, and I remembered how cold the place felt and how stark it seemed. I remember reading how a small child was forced to stand outside, barefoot, as a punishment. I remembered the countless photographs on the walls, with pictures of the prisoners wearing their striped uniforms. I remember the barbed wire everywhere. I remember walking into the gas chambers and seeing the ovens. What was probably the worst was seeing how real it was. I always imagined it as a surreal place that would be unidentifiable. But everything was created and done by human beings. I saw bricks, windows, and doors. Even the main door to the gas chambers, (much smaller than I had imagined), with hinges, and an old lock.”

______________

.jpg)

“I was in Poland in 2001 for the filming of 'The Pianist.' I was playing the role of Wladyszlav Szilman, the Jewish classical pianist who during World War II miraculously survived the occupation of Warsaw in hiding. The film is based on his memoir. On one of my days off I visited Auschwitz and took this picture.”

______________

.jpg)

Photograph database of new prisoners at Auschwitz.

______________

.jpg)

Abeles, using one of his favorite themes of horses, tells the story of his family who perished during the Holocaust. Everyone, but the family horse.

______________

.jpg)

“The image I have sent to this exhibition contains the burden of memory from the world of the dead.”

______________

.jpg)

“The map is from a 1928 Hebrew language atlas. The two areas excised from the map are the country of Hungary, and the place for a stamp in legitimate mail.”

______________

“A trapped and desperate woman, imprisoned in Auschwitz, is forced to send a ‘calming’ postcard to loved ones at home in Hungary, conveying lies about living and working conditions in the fictional work-camp of Waldsee, Forest Lake. Horrified by the deception in which she is forced to participate, unable to convey the ghastly truth of the deportation through the dictated message, she seizes upon the only method she can imagine might escape the Nazi censors. She scores the Yiddish word, ‘Lies’ onto the front of the card, hoping only that the recipients will examine the card closely, and find the cut edges of the letters that hint at the truth. The card presents an idyllic image of the forested lake, so familiar and dear to Hungarian families long accustomed to holidays at Lake Balaton. ‘Beautiful Waldsee,’ proclaims the art deco border. The recipients have discovered the edges of the word ‘Liganat,’ ‘Lies,’ and revealed the hidden message, belying the deceptive serenity of the beloved scene. In their minds, ashes spill from the severed edges, foreshadowing destruction.”

______________

“Basically, I do ‘the figure.’ In this instance, the figure is in an environment that is equally as critical to the composition as the whole. I chose to depict a man on route to synagogue as a statement of normalcy and everyday life. This man is looking at you and saying: ‘I’m practicing my religion: you can do the same.’ To me, the figure always speaks to the heart.”

Copy of an original postcard

______________

.jpg)

The South African artist William Kentridge chose the map as an ambiguous creation, a tool that helps to orient one in reality and a very strong abstraction, as well. Through the "higher point of view" of abstraction, the map renders the horrors and the horror-stricken invisible. In the aerial photographs of Auschwitz made by the Allied Forces and published not long ago, when they are appropriately analyzed, even traces of people standing in the Appelplatz could have been identified. We can, in fact, assume that they indeed were identified, but allowed to remain abstract, unrecognized. In the context of the Waldsee lie, the authentic document's presence accuses useless truth, the literally higher, outsider point of view. In his contribution, Kentridge intentionally adopts the map's distanced perspective on a reality that would be inescapably horrific if viewed up close. His approach dramatizes our capacity to abstract away from recognition of the suffering of others; but he also reveals the disquieting truth that a historical, factual view in itself is not enough when it comes to studying and understanding the Holocaust.

______________

.jpg)

“Isaac’s terror has never been so real as in the postcards from the Shoah.”

______________

.jpg)

This work is captioned with the Yiddish expression "Och un vai!" meaning "Tough luck!" or "Misfortune."

______________

.jpg)

“As a young student in Germany attending a secular school in the 1920s, my father took required art classes. Each week he had to prepare an assignment. The paper was usually divided in two with one assignment per week on each half. The words 'Israeliten hatten feiertag,' written by my father appeared on a blank half of one of those sheets. The translation of that phrase is “Jews have a holiday.” Apparently, that was his reason for not doing that week’s assignment. Although my father celebrated the Jewish holiday that year, he had to flee his native country years later because of the rise of Nazism. Since the Hungarian Jews who were sent to Auschwitz had to send deceptive postcards to their families, I thought using my father’s words, “Israeliten hatten feiertag,” would be an appropriate title and sentiment for my postcard. I can image the Jews of Waldsee being forced to send a message, like “Jews have a holiday” to their relatives as a way of reassuring them that everything was OK where they were, and that they should join them in Waldsee as well. The artwork depicted on my card is a collaboration of some of my father’s image and my own.”

______________

.jpg)

“In 1984, I was in Israel for the first time. I was there to cover the arrival of the Ethiopian Jews for a German magazine. I was not comfortable in Israel. I remembered my father (a non-drinker) filling a large glass of schnapps in 1948, in Brooklyn, on the night the State of Israel was declared, and how happy he was. His father and older brother had been killed in Russia. Near the end of my trip, I went to Yad Vashem and the first thing I saw were these ghost-like figures coming out of the mist, and I understood then that it was not my country, I was one of its people.”

______________

.jpg)

“The menorah, the seven branched candelabrum, is a symbol of the Jewish people since ancient times, with its tree-like branches, floral sprays, and almond blossom cups inspired by nature. As described in Exodus and created in gold by Bezalel, the Bible’s first artist, this tree of life and light reaches up in a continuum of devotion to God. In my postcard, the menorah is broken with one candle missing, unsymmetrical, unadorned and the lights are turned down: communicating the death and destruction taking place in the camp. I have sent the postcard to powerful Jews today who would recognize the pictogram and to Jimmy Carter so he can tell the rest of the world about the horror.”

______________

.jpg)

This postcard depicts what Waldsee might have looked like, with a short message giving a loved one hope that “all is well.”

______________

.jpg)

“The Holocaust remains a compelling topic in all forms of the arts, owing to the human search for meaning. We struggle for self-definition and cultural definition while living in a world where still corrupt and flawed leadership exercises treachery and brutality on the weak and disenfranchised, amidst human complacency. Through this exhibition we honor the destroyed and crippled lives of our martyrs, by reaffirming our efforts to combat hate and passivity, through art, through community, through knowledge, and through action.”

______________

.jpg)

“In October 1944 a man dashed across the death strip into the electrical fence, before SS guards in the towers could shoot at him. It was also the time when postcards were mailed with the return address of 'Waldsee.' Memory reverberates and the echo persists. Time did not heal [my] painful image, and flashbacks endure. This is the instant when I’m mailing my overdue postcard.”

______________

“Because the Waldsee postcards lack images, I thought that I should fill this void. My lithographs are sketches about life in the camps, typical moments based on imagination, nightmares and personal and collective documentation. The figures in my drawing are wearing dominos. They reference my previous sculptures, the domino-people. I wanted to use this concept again because dominos are like uniforms to me — box-like costumes — and thus absurd. They also look like coffins or bricks; they suggest to me the irrationality and senselessness of the whole situation. Another aspect is that they refer to games: in my postcard sketches, the game is not yet over — there are still endgames to come.”

______________

“Letters are linear and represent sound-making elements in language. I wanted to present this in a visual, concrete way. By borrowing a Hebrew letter, I wanted to suggest the power and universal mystery that surrounds language.”

______________

“When one imagines the ordeal that European Jewry went through at the time of the Holocaust, the image of the Jewish valises is the first to come to my mind. The valise was the reminder of a home and a life that no longer existed, and it was painfully carried until reaching a tragic destination. Lorelei and I chose to depict individuals without their faces since the essence of human existence has been taken away from them. Still we are able to clearly read in their expressions the anguish and despair of the moment.”

______________

“On our grand tour of Europe in 1985, my husband, twelve-year-old son and I saw beautiful sights, but to this day, I am haunted by the images of horror that we stumbled upon in museums along the way. I can still see in the Tower of London the grotesque screams of wax dummies, and recall in a villa on the Riviera, tableaus of torture. Delicately carved tiny wooden people, dressed in medieval clothing busied themselves by pulling apart miniature naked figures on rakes, or burning them with irons. In Dachau, the former concentration camp, the museum exhibit contained artifacts found on site, and one could sense ghosts all around.”

______________

“I was his favorite! Of course, most of his students could have felt the same way. During the endless Schubert classes, the interpretations of Diabelli’s variations, the decoding of the secrets of a Bartok sonata or when practicing scales, in classroom 112, he was the universal artist glowing in glorious light, the childish erudite, the professor of the infinite circles of knowledge. He never mentioned it… We didn’t know about it from him, he only taught us how the slow movement of the Schumann-quintet should sound from within to help you to survive the dead-ends of forced labor. He only taught us that even the most horrid pain could be tolerated though op. 109, while op. 111 could help you to pass away with dignity. Schubert teaches you to smile, Debussy to contemplate, Bach nurtures your self-confidence, Mozart motivates our motivation, Bartok teaches you who you are. He was a Romanian Hungarian Jew. His name was Gyorgy Halmos. Unforgettable, he lives forever.”

______________

“Art has a long history of bearing witness to and/or documenting the human condition. With the advent of photography, photographs serve as evidentiary witness and historical record of global events… In 1985, my wife, artist Judy Chicago, and I embarked on an eight year exploration into the subject of the Holocaust. Our journey took us to many Holocaust museums and archives around the world. We spent 2 ½ months traveling through the 'landscape of the Holocaust,' visiting concentration camps, massacre sites, death camps, abandoned Jewish ghettos and cemeteries, as well as archives and museums.”

A forest lake in the middle of pine forests can remind people who have become restless of their hidden fate. With its still, transparent water, it may become a symbol of dangerous clarity and thus ruin. One can feel so drawn to the forest lake that one has to return to it annually as if to a family grave; only it threatens to block the way to the sea. A forest lake, like the human soul, reflects on its surface everything that appears to it, but no one sees the bottom. The stars move over the forest lake every day, the seasons change around it, but it keeps its last secrets in all its changes... of course this forest lake doesn't exist in reality. But it was known for a while, when some groups of arrested people were deported from Hungary to various concentration camps (the destination was unknown), some of their family members occasionally received postcards with pre-printed text and the deportees' own signature. This reassured the relatives all the more as the stamp on the card read: “am Waldsee.”

Carl Laszlo, Ferien am Waldsee. Erinnerungen eines Überlebenden

“Remembering is working on the future.”

Aleida Assmann

“Without memory, there is no culture. Without memory, there would be no civilization, no society, no future.”

Elie Wiesel

“You are not responsible for what happened, but you do have responsibility to ensure that it doesn't happen again.”

Max Mannheimer

“Remembering means recalling an occurrence honestly and undistortedly so that it becomes a part of our very beings. This places high demands on our truthfulness.”

Richard von Weizsäcker

“Remembrance is a silent cry that we owe to future generations.”

Didier Burkhalter, Swiss Federal President

“Forgetfulness leads to exile, remembrance is the secret of redemption.”

Jewish saying

“A Tale of Two Cities: CLV Waldsee in the Crucible of History and Memory,” collaborative research project conducted by Concordia College students Casey Coste, Ivy Durand, Colleen Egan, Allison Hennes, Jarret Mans, Robert Meints, Samara Strootman, Angela Summers, for their History 210: Introduction to Historical Inquiry course in the fall of 2019. Written under the supervision and guidance of their professor, Dr. Sonja Wentling, history professor at Concordia College.

Alma on Dobbin. “Waldsee 1944. Berlin, Ulm, and New York City, May 1, 2005 through December 31, 2005.”

Bachman Rolf. Vorstandsmitglied des Jüdischen Kulturvereins. Grußworte zur Eröffnung der Ausstellung „Waldsee 1944. Schöne Grüße aus Auschwitz“.

Braham, Randolph. The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary (New York: Columbia University Press, 1994), Vol. 2, p. 653.

Burkhalter, Didier, Bundespräsident der Schweiz zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Montag, 27. Januar 2014. „Die Erinnerung – der leise Schrei, den wir den künftigen Generationen schulden.“

Csányi-Wills, Michael. “3 Songs “Budapest, 1944”: No. 1. The Waldsee Postcard,” Songs with Orchestra, Toccata Classics, 2016.

“Eichmann Trial -- Session 52 -- Testimony of Pinhas Freudiger,” United States Holocaust Memorial Museum.

Hermann Krumey – 01, Eichmann, Adolf, The Trial of Adolf Eichmann, The Nizkor Project.

Hermann Krumey – 02, Eichmann, Adolf, The Trial of Adolf Eichmann, The Nizkor Project.

„Judenvernichtung: Der Stellvertreter.“ In: Der Spiegel, Nr. 18, 1964 (online).

Jüdische Nachrichten, Üdvözlet Auschwitzból. In: hagalil.com.

Kertész, Imre. Fatelessness (London: Harvill, 2005; first published in 1975).

Kornbluh family papers, U.S. Holocaust Memorial Museum.

Laszlo, Carl: Der Weg nach Auschwitz und Ferien am Waldsee: Erinnerungen eines Überlebenden. Wien: Dvb-Verlag, 2020. Originalausgabe Basel: Peter Rippmann, 1955.

Levai, Jeno, ed. Eichmann in Hungary: Documents (Budapest: Pannonia Press, 1961), p. 42.

Lustig, Oliver. “am Waldsee.” Concentration Camp Dictionary. Holocaust Survivors’ Network,

Remember the Children: Daniel’s Story, for ages 8 and up: Video, U.S. Holocaust Historical Memorial Museum.

Symonatis, Mark. “The Destruction of the Jews of Greece.” Holocaust Education & Archive Research Team, 2007.

The History Place. Genocide in the 20th Century.

Thurai, Hedvig. “Waldsee 1944 postcard exhibition: a 'woodland lake' in Auschwitz.” Judaism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought, September 22, 2006.

„Waldsee“ postcard (front) 15.07.1944, Sammlung Holocaust Memorial Center.

Wecker, Menachem, Postcards from (Death) Camp Waldsee-1944, 2B Galeria, Budapest

Wertheim, Anne-Ruth. A Special Postcard: Speaking out against Concentration Camps, by a Survivor. Note: this article tells the story of Japanese prison camps for Jews.

“Witness Testifies on Gestapo Forcing Jews to Misguide Relatives,” Jewish Telegraphic Agency, Daily News Bulletin, May 28, 1964.